Дары земные и небесные (к символике архаического ритуала в раннечжоуском Китае)

В начале царствования ханьского императора Сюань-ди произошло достопамятное событие. В Мэйяне был обнаружен древний бронзовый треножник. Реликвию привезли в столицу и передали в распоряжение чиновников, дабы те со всем тщанием находку изучили и высказали о ней свои соображения. А сосуд, точно, был необычный: имелись на нем старинные и малодоступные пониманию письмена. Среди чиновников отыскался некто Чжан Шан - то был человек ученый и знаток древней словесности. Ознакомившись с треножником, Чжан Шан доложил о нем так:

"Предмет сей найден к востоку от Чжи (...) На нем выставлены слова: "Государь приказал И-чэню: "Будь начальником в городе Сюнь. Жалую тебе штандарт и (...) клевец". И-чэнь отбил благодарственный поклон и вымолвил: "Осмеливаюсь вознести хвалу Сыну Неба за его милостивый указ!"

Боюсь, познания мои,- продолжал Чжан Шан,- слишком ничтожны для толкования древней надписи, но все же попробую сказать о ней, основываясь на комментариях к классическим книгам (...) Такими треножниками в эпоху Чжоу одаривали сановников, потомки коих отмечали в надписях заслуги своих предков. А хранили те сосуды в храмах" [15, с. 1251].

Удался экзегетический опыт книжника Чжан Шана или нет - вопрос важный, но не единственный для современного историка культуры. Не менее существен самый предмет толкования: речь идет о традиции дарения в надписях на ритуальной бронзе, расцвет которой приходится в Китае на эпоху Западного Чжоу (XI-VIII вв. до н. э.) и которая, как явствует из случая с мэйянской находкой, описанного в "Хань-шу", ко времени наибольшего величия древней империи давно уже отошла в область легендарного предания.

Нынешний исследователь, рассматривающий символику этой традиции как объект своего изучения, также выступает в роли толкователя и комментатора истории. Но есть и существенное различие. Современный историк культуры исходит из представления о том, что любая филологическая в широком смысле экзегеза символизма, субъектом которой выступает, например, Чжан Шан, сама подлежит символической интерпретации [40, с. 47-50]. По глубокому замечанию Поля Рикёра, "символ рождает мысль" (букв. "символ дарует (donne) мысль") [41, с. 37]. Поэтому исследование всякого символизма не может останавливаться на решении вопроса о том, что значит данный символ, но должно идти дальше - к проблеме того, как этот символ передает определенное значение, что дает ему основание значить, ибо жизненность и сила символов в конечном счете определяется не их рациональным содержанием, или "смыслом", а теми молчаливыми и предшествующими рефлексии условиями, которые предпосланы этому смыслу и позволяют ему быть. Речь идет об исходном изобилии означения, которое присутствует в знаке до того, как происходит его осмысление, и которое, не исключено, имел в виду Гераклит в одном из своих известных фрагментов: "Государь, чей оракул находится в Дельфах, не говорит и не скрывает, но знаками указывает". Символический знак в отличие от чисто технического (например, кода ЭВМ) всегда не равен тому, что он означает, и в этом смысле он "непрозрачен" (если вновь воспользоваться терминологией Рикёра).

Исходя из этого, можно наметить два уровня толкования исследуемого нами явления: уровень филологический и уровень символический. Этим уровням соответствует постановка двух основных познавательных задач: во-первых, всестороннее изучение исторического материала эпиграфики* и, во-вторых, рассмотрение его в широкой культурологической перспективе**.

* (Основу настоящего исследования составляет корпус надписей на ритуальной бронзе, имеющих какое-либо отношение к традиции дарений. Он насчитывает более 400 текстов. Корпус составлен на базе фундаментального труда Го Можо "Общий свод надписей на бронзовых сосудах эпохи Чжоу" [16], работы Чэнь Мэнцзя, опубликованной в 1955-1956 гг. в журнале "Каогу сюэбао" [25], "Наброска толкования иньских надписей на бронзе" Акацука Киеси [31], публикаций новых текстов в журналах "Каогу" и "Вэньу".)

** (Здесь следует напомнить, что проблема дара ни в коей мере не является специфически присущей древнекитайской культуре. Как показал уже М. Мосс, она вполне универсальна, и многие ее аспекты продолжают обсуждаться в этнографической литературе.)

Естественнее всего начать с терминологического анализа.

Круг терминов, обозначающих дарение, довольно широк: он включает около полутора десятков знаков. Но основных терминов два - цы и шан; сравнительно часто используются иероглифы цзян, сянь, сян, мин (лин)* (см. табл.).

* (Знаки мин и лин в чжоуское время употреблялись для фиксации одного и того же термина.)

| Термин | Число упоминаний | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| по периодам | Всего | |||||

| Инь (I) | Раннее Западное Чжоу (II) | Среднее Западное Чжоу (III) | Позднее Западное Чжоу (IV) | Чучьцю (V) | ||

| цы | 35 | 62 | 78 | 46 | 14 | 235 |

| шан | 22 | 21 | 3 | - | 1 | 47 |

| сян | - | 1 | 4 | 6 | 5 | 16 |

| сянь | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |

| цзянь | - | - | 3 | 6 | 1 | 10 |

| мин (лин) | - | 2 | 4 | 1 | - | 7 |

| сю | - | 2 | 1 | - | - | 3 |

| и | - | 2 | - | - | - | 2 |

| прочие | 2 | 8 | 4 | 3 | - | 17 |

(Вся эпиграфика распределена по пяти периодам: 1) Инь (Пань-гэн - Ди-синь); 2) Раннее Западное Чжоу (У-ван - Чжао-ван); 3) Среднее Западное Чжоу (Му-ван - Сяо-ван); 4) Позднее Западное Чжоу (И-ван - Сюань-ван); 5) Чунь цю. Датировка надписей основана на палеографическом критерии (подробнее см. [9, с. 18-19]). При этом учитывалась эволюция форм бронзовых сосудов, а также содержание самих надписей (упоминания имен ванов, указания на год правления и т. д.). 61 надпись отнесена к иньскому, или, точнее, поздпеиньскому, времени, так как в более ранней иньской эпиграфике дарения не зафиксированы. Ко второму периоду отпосятся 111 надписей, к третьему - 98, к четвертому - 82, к пятому - 65.)

Сопоставление контекстов, в которых употребляются термины цы и цзян, указывает на их смысловую близость. Цзян обычно встречается во фразах такого рода: "Покойные ваны, в строгом [величии] находясь наверху, ниспосылают (цзян) нам счастье без конца" [16, т. 6, с. 51]. В сходном контексте находим и цы: "Небо одаривает (цы) меня обильным счастьем" [16, т. 8, с. 186]. И в первом, и во втором случае глагол употреблен в значении ниспосылания, т. е. указывает на движение сверху вниз. Судя по всему, термин цы и в других контекстах сохраняет этот смысл.

В этом плане цы и цзян прямо противоположен термин сянь. Сянь - это "подношение" - действие, в котором также реализуется почтительная дистанция между "большими" и "малыми", но движение происходит в другом направлении - снизу вверх: "Мэй Лао прибыл на аудиенцию [к вану]. Поднес (сянь) дары" [16, т. 7, с. 147]. Типологически схож с сянъ и знак сян. Разница в том, что если сянъ обозначает подношение вышестоящим лицам, то сян указывает на подношения "вышестоящим" духам, т. е. на жертвоприношения: "Нэй-шу изготовил драгоценный сосуд, коим будет пользоваться для подношений (сян) предкам, для выражения почтительности [перед предками]" [21, с. 130].

Анализ частотности употребления терминов дарения явственно свидетельствует, что важнейшим и универсальным термином является цы, а шан характерен лишь для Инь и начала Западного Чжоу. Пока трудно судить, в чем заключается разница в употреблении знаков цы и шан. Объединяет же их (так же как и остальные названные термины) общее смысловое указание на вертикальный характер связи, складывающейся между донором и реципиентом: это нисхождение милости по ступеням иерархии, выявляющее глубину социума.

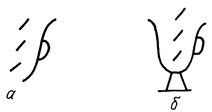

Семантика цы остается неясной. Но не исключено, что приблизиться к ее пониманию можно, сопоставив начертание иероглифов цы и и (см. рис.). Сходство в написании этих знаков явно не случайно, тем более что в настоящее время известны две надписи, фиксирующие один и тот же акт дарения ("ван пожаловал Дэ 20 связок раковин"), с той лишь разницей, что в первом случае употреблен термин цы, а во втором и [17, с. 1 ]. Знак и, судя по всему, представляет собой исходный графический вариант цы, впоследствии из употребления вышедший. Он изображает ритуальный сосуд, в котором содержится некая переливающаяся через край субстанция, обозначенная тремя косыми штрихами. В древнекитайском языке слово и значит "разливаться", "переходить предел". Идея изобильного дара, выраженная здесь, присутствует во многих надписях архаической эпохи китайской древности. Например, в надписи на сосуде "Ци Чжун ху" говорится:

"Ци Чжун изготовил (...) жертвенный сосуд, дабы испросить [у предков] (...) совершенную дэ на десять тысяч лет" [26, с. 21].

Древние начертания знаков цы (а) и и (б)

Семантику действия и, а за ним и цы можно поэтому метафорически толковать как "истечение обильной благодати (дэ), таящейся в священном сосуде".

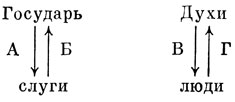

Анализ терминов дарения позволяет построить модель типов коммуникации, существовавших в архаическом социуме. Основной термин цы употребляется в двух важнейших ситуациях: он может означать ниспосылание "реальных" даров государя своим подданным, но также и "ирреальных" милостей духов своим живущим потомкам. Эти два типа дарения в принципе разграничены и не вполне тождественны в чжоуском сознании, но по сути они - взаимное продолжение, органические части одного целого, что соответствует восприятию небесной иерархии как точной копии иерархии земной.

Нечего и говорить, что для древних китайцев дары духов не менее "реальны" и благотворны, чем дары людей. Но важно и другое: оба типа дарения - явления одного рода. Они строятся по единой схеме; единство верхов и низов обеспечивается посредством двух типов связи - "подношением" (действия Б и Г) и "пожалованием" (А и В).

В большинстве случаев надпись на каком-либо из сосудов фиксирует лишь единичный акт пожалования. Но есть также группа текстов, проливающих свет на механизм дарения в его последовательно временном аспекте.

В тексте на сосуде "Цай цзунь" (начало X в. до н. э.) читаем:

"Во 2-м месяце (...) ван катался на лодке (...) и стрелял в птиц (...) Хоу правил лодкой под красным штандартом. На исходе дня ван ввел хоу в опочивальню и одарил его клевцом (...) [а потом] пожаловал [ему] колесницу, на которой прежде ездил сам (...) Вернувшись в Цзин, хоу возблагодарил милость вана. (...) Цай, который являлся цзоцэ при хоу, был одарен металлом. Цай поклонился (...) [А было это] в тот год, когда Сын Неба осенил своей милостью [Цзин-хоу] - владыку Цая" [16, т. 6, с. 40].

Из надписи явствует, что дарение Цзин-хоу своему подданному семантически и логически увязывается с предшествующим пожалованием со стороны вана самому Цзин-хоу.

Эта тема универсальности дара как "переливающейся через край милости", способной создать избыток сакральности, особенно наглядно прослеживается в тексте на сосуде "Сянь гуй" (конец XI в. до н. э.):

"Ху-бо удостоился милости вана (...) О мой государь Сын Неба! Ху-бо пожаловал своему подданному Сяню металлическую колесницу. [Я] возблагодарил милость моего господина (...) На протяжении десяти тысяч лет не будет забыто, что [я], Сянь, сам принадлежа к клану Би-гуна, удостоился милости Сына Неба" [16, т. 6, с. 45].

Итак, милость чжухоу Ху-бо воспринимается Сянем как своего рода проекция еще более щедрого дарения вана, адресованного на Ху-бо. Дар, полученный от Ху-бо, выступает в сознании Сяня как дар самого Сына Неба.

Если в надписи на сосуде "Сянь гуй" происходит смещение акцентов в отношении доноров, то текст на сосуде "Лин и" (конец XI в. до н. э.) дает пример сходного явления, но происшедшего уже с реципиентом:

"Мин-гун (...) одарил Лина вином, металлом и теленком (...) Лин осмелился изготовить жертвенный сосуд для [своего усопшего отца Фу-дина] (...) Сообщил о даре Мин-гуна [духу] Фу-дина, дабы [тем самым] прославить Фу-дина" [16, т. 6, с. 5].

Здесь благой дар конкретному лицу (Лину), осмыслен как милость, снизошедшая и на его отца, а через него - как предполагала логика клановой идеологии - на все родовое тело, включающее многочисленных предков и потомков. В ранне-чжоуской идеологии такое представление воплощалось в устоявшемся выражении о "драгоценном использовании" ритуального сосуда "детьми и внуками на протяжении десяти тысяч лет" (цзы цзы сунь сунь вань нянь бао юн).

Сообщения "Сянь гуя" и "Лин и" очень важны для понимания феномена дара в архаическом обществе, который не только воплощал связь между конкретным дарителем и конкретным одариваемым, но и выражал представление о социуме как тотальном единстве. В этих условиях дарение донора было его "милостью" и в то же время не только его; каждый дар поступал в распоряжение определенного реципиента, и вместе с тем не воспринимался им как предназначенный лишь для себя самого.

Институт дарений в архаическом Китае претерпел значительную эволюцию на протяжении более чем полутысячелетней истории. Отметим важнейшие закономерности этого процесса.

Характерные особенности описания пожалования в иньских текстах - это лаконичность записи и отсутствие связного повествования. Надписи являют собой набор кратких, отрывочных фраз, дешифровка которых представляет подчас значительную трудность. В иньской эпиграфике и социальном феномене, ею отражаемом наличествует некая патина, указывающая одновременно на их неразвитость и на связь с культурой, стадиально и содержательно отличной от традиции классического западночжоуского дара.

С этим связано наличие большого количества надписей, сообщающих лишь о собственно факте дарения без указания его обстоятельств или мотивов. В иньской эпиграфике дар если и концептуализирован, то тем не менее существует на уровне "архаического" факта, не требующего объяснения или хотя бы комментария. Вот две характерные надписи, взятые наугад:

"Ван произвел заклание [вождя племени] и. Пожаловал раковины. Изготовлен сосуд для жертвоприношений предку Фу-синю" [31, с. 56]. "В день и-хай ван жаловал раковинами. [А было это] перед вратами храма. Изготовлен ритуальный сосуд" [31, с. 104].

Уже на раннем этапе Западного Чжоу заметно повышается информативность эпиграфики. Здесь следует заметить, что всякая полезная информация о ситуации дарения может быть условно разделена на две группы. Первая из них - своего рода предыстория события, его фон (упоминание военного похода, церемонии жертвоприношения или иных обстоятельств, предшествовавших данному дарению); вторая описывает непосредственный повод (мотив) пожалования (назначение реципиента на должность, постановка перед реципиентом конкретной задачи, а также воздаяние реципиенту за его заслуги). Весьма примечательно, что если в Инь события второй группы вообще не упоминаются (дарение "беспричинно"), то в Западном Чжоу они становятся наиболее типичными. При этом на первый план в качестве ведущего мотива выходит административное назначение одариваемого на должность; в самом начале Западного Чжоу упоминания о служебных назначениях в подобном контексте еще сравнительно редки, в середине Западного Чжоу они присутствуют в каждой третьей надписи, а в конце - уже в половине текстов. Вне всякого сомнения, мы имеем дело с возобладанием рационализирующего начала в исследуемом явлении. Историческая перспектива развития чжоуского дара - "логизация" и упорядоченность. В этом качестве он резко отличается от своего стихийного иньского предшественника.

Другая важная тенденция - ритуализация дарений. Она проявляется в формировании регламентированной церемонии пожалования. Первая такая церемония описана в тексте, датируемом 27-м годом правления Му-вана (?), т. е. последней четвертью X в. до н. э. [22, с. 27]. После этого и до конца Западного Чжоу каждое второе дарение сопровождено подобной церемониальной процедурой. В целом можно констатировать, что окончательная институционализация системы дарений происходит в конце X-IX в. до н. э. (подробнее об этом см. [9, с. 18-27]).

Феномен дарений (а вместе с ним и архаическая культура в целом) исторически развивался не только на путях рационализации, но также и в направлении их этизации (гуманизации).

Знак сю как непосредственный термин дарения упоминается в учтенных текстах не часто (см. табл.). И тем не менее можно сказать, что всякий дар в развитом архаическом обществе (западночжоуском) есть милость (сю). Согласно чжоуским надписям, реципиент после пожалования, как правило, "отвешивал земной поклон", "возносил хвалу [дарителю] за его милость", "изготовлял сосуд для жертвоприношений предку", обещал, что "сосуд будет драгоценно использован поколениями потомков в течение десяти тысяч лет". Это - стандартная форма записи, довольно стабильная, хотя что-то может добавляться или опускаться в ней.

Если судить по формуле благодарения, каждый донорский акт осмыслен именно как милость (сю). И вот примечательное обстоятельство: форма благодарения с течением времени испытала трансформацию, и анализ этой трансформации выявляет явную закономерность.

В иньской эпиграфике термин сю вообще не встречается, и это факт не только лингвистический, но и социокультурный: в Инь дар еще не является "милостью". Отсутствие мотивации, как уже отмечалось,- специфическая особенность дочжоуских дарений. К этому можно добавить и отсутствие этического осмысления.

В начале Западного Чжоу пожалование открывается для древних китайцев как благодеяние, одно из самых значительных в жизни, причем значительных именно благодаря своей благочестивой природе. Примерно в половине надписей раннего периода Западного Чжоу одариванию сопутствует эксплицитная этическая окраска, что является настоящим скачком по сравнению с предшествующей эпохой. В более широком социокультурном плане постижение и обоснование внутренней моральной глубины дара (дарить надо, ибо это хорошо) соответствуют новому уровню самопознания цивилизации и окончательному преодолению первичной мифологии, не различающей вещи и ее смысла, открытию истории, или, на языке ранних чжоусцев, "древности" (гу), именно как моральной санкции par excellence.

Оценка эволюции форм благодарения позволяет сделать вывод, что по мере развития института пожалований в исторических рамках западночжоуского общества происходит его постоянное этическое "совершенствование".

Интересно, что почти всякая надпись на ритуальной бронзе (особенно западночжоуской) делается по поводу свершившейся или грядущей "милости" (в широком смысле). Это - описание "ослепительного" государева указа (пожалования), рассказ о высоких добродетелях и мудрых деяниях предков; и, как правило, все надписи подытоживаются энергичным и оптимистическим обещанием, касающимся дальнейшей судьбы вновь изготовленного ритуального сосуда, на котором и сделана надпись:

"... воспользовался этим случаем, дабы изготовить драгоценный сосуд для жертвоприношений; сосуд будет использоваться [как драгоценность] поколениями детей и внуков во веки веков" [27, с. 9].

Здесь уместно привести отрывок из "Ли цзи": "На жертвенных треножниках имеются письмена. Их цель...- превозношение заслуг предков и ясное донесение их до потомков. Среди предков нет таких, кто бы не обладал достоинствами, [но] нет и таких, кто не ведал пороков. Смысл надписи - упомянуть о достоинствах, но не упоминать о пороках" [20, т. 8, с. 65].

Далеко не во всех надписях на ритуальной бронзе говорится р развернутом виде о заслугах предков, но в сообщении "Ли цзи" подмечен важный смысловой нюанс, не вполне очевидный при беглом ознакомлении с источником. Дело в том, что в надписях отражены не всякие события, а лишь самое памятное из них. Но что наиболее достойно упоминания? Конечно, милость государя.

Правомерен и обратный логический ход: если дарения чаще всего фиксируются в эпиграфике, то значит это и есть "важное" в архаической жизни, пусть даже запись о них преподносится в стандартизированном и формализованном виде, что поначалу создает превратное ощущение обычности.

Если подобные рассуждения верны, то можно объяснить, почему в эпиграфике почти всегда говорится о пожалованиях (цы, шан, мин, сю и т. д.) и редко - о подношениях (сянь). Каждое подношение или жертвоприношение является тем, что должно для реципиента (автора надписи). А дар свыше - это всегда ожидаемая неожиданность, закономерная необычайность, что буквально соответствует характеризующему дарение выражению сю и ("милостивая необычайность"). Здесь мы сталкиваемся с проблемой, имеющей не только историческое (в узком смысле этого слова), но также и культурно-символическое измерение. Интересно, что очень близкое ощущение возникает при чтении одного из ранних стихотворений А. Блока, в котором он, используя образ неопалимой купины, говорит "о божественном даре" как предчувствуемом, но все же ошеломляющем:

"Что сожалеть в дыму пожара, Что сокрушаться у креста, Когда всечасно жду удара, Или божественного дара Из Моисеева куста! [1, с. 56].

То, что обозначено знаком сю - это нечто большее, чем просто обобщенное название или оценочная характеристика пожалования. Оно несет в себе указание на самое суть дарения; "милость" (сю) - не атрибут и не функция, но имманентное свойство, таящееся в даре.

Прежде всего: реципиент никогда не благодарит государя за его действия цы или шан и тем более никогда не говорит: "Возношу хвалу за дарованную мне четверку лошадей я соболью шубу". И это принципиально: для древнего китайца в последнем счете не то дорого, что именно даруется (хотя каждый вещественный дар ценен, и одни из них щедрее, а другие - скромнее), а уже то, что даруется. Постоянное получение благодати - это высокий идеал архаической жизни. У древних китайцев он был связан с ощущением дара как благодатного потока, или ниспадающего счастья, к щедротам которого надобно постоянно припадать. "Ежедневное получение милости" (жи цы сю) - это и есть состояние пребывания под живительным потоком*:

* (О социальном механизме, лежащем в основе представления о даре как бесконечном благодатном потоке см. [10].)

"Ван пожаловал Юю яшмовые подвески (...) Да пребудет государь на престоле во веки веков! [Государь] воздает Юю за его заслуги и постоянно одаривает Юя от своих щедрот. Юй осмеливается вознести хвалу государю за его ослепительную милость" [16, т. 7, с. 116].

"Ван подарил Кэ поля (...) Кэ возблагодарил вана. Изготовил ритуальный сосуд (...) Днем и ночью Кэ будет совершать подношения духам, а царственные духи деда и отца ниспошлют Кэ большое счастье, долголетие и бессмертие. Кэ будет вечно служить Сыну Неба и будет непрестанно одариваться милостью, коей нет предела" [16, т. 7, с. 123].

Благостный дар в Западном Чжоу - это не прерогатива одного лишь реципиента. Это прежде всего сакральная парадигма, то, что бывало с величественными и просвещенными предками и что тем самым благотворно отзывается на судьбе их живущего потомка. Из надписи на сосуде "Да Кэ дин" (IX в. до н. э.) мы узнаем, что покойный Ши Хуанфу, благочестивый дед Кэ, смог просветлить свое сердце, выявить сокровенную силу дэ и послужил прежнему Сыну Неба, за что "был осыпаем несчетными дарами" (цы чжуй у цзян). Нынешний же государь мудр и почтителен по отношению к духам, не забывает о просвещенном Ши Хуанфу, служившем его собственному деду. Он поручает его внуку Кэ многие работы, передает через него указы и "во множестве одаривает драгоценной милостью" (до цы бао сю) [16, т. 7, с. 121].

В тексте на сосуде "Ши Ван дин" (конец X в. до н. э.) говорится:

"Ши Ван сказал: "Доброславный родитель мой Цзюэ-гун смог почтительно просветлить свое сердце и проявить свою дэ (...) Я, Ван, начинаю брать пример с великого отца, почтительно днем и ночью передавая приказы правителя (...) Правитель же не забывает потомков мудрых людей, щедро воздает должное и оказывает мне милости (цы сю)"" [16, т. 7, с. 80].

Наконец, человек, осеняемый высокой благодатью, тем самым являет собою и грядущим поколениям достойный образец для подражания:

"Лу-бо Дун был пожалован мерой вина, колесницей (...) Дун бьет челом и благодарит Сына Неба за ослепительную милость (...) Сыновья и внуки будут брать пример с Дуна и получать такие же милости" [16, т. 6, с. 62].

Хотя семантика дара в раннечжоуском Китае до сих пор не являлась объектом специального изучения, в литературе встречались отдельные оценки сущности этого явления. В целом их можно свести к двум позициям. Согласно первой, дарение, или инвеститура (этот термин уже стал традиционным), представляет собой чисто политический акт введения реципиента в права владения жалуемыми объектами. Это не столько дарение в строгом смысле, сколько юридическая санкция (см. [11, с. 78; 34, с. 281; 5, с. 211-212]). Согласно другой точке зрения, дар - это сугубо экономический институт, прагматическая передача материальных ценностей (см. [14, с. 8-9; а также 6, с. 67; 7, с. 162-165]).

Приходится признать, что последнее толкование, исходящее из презумпции экономической целесообразности (без получения на руки реальных ценностей не может быть благодарности по отношению к донору), наиболее уязвимо для критики. Даже экономическая активность в "примитивных" и архаических обществах, не говоря уже о прочих сферах человеческой деятельности, не сводима к получению материальной выгоды. Вот весьма красноречивая характеристика, которую дает Э. Сервис потлачу среди североамериканских индейцев нутка: "В противоположность подходу западной цивилизации соревновательный дух в такой культуре заключен в стремлении отдать как можно больше, нежели в желании получить максимальную выгоду от торговой сделки" [39, с. 217]. Дар - это, безусловно, ценность сакральная. Можно было бы вслед за X. Крилом привести пример того, как большой бронзовый сосуд был отлит реципиентом по случаю пожалования ему одной рыбы [34, с. 391].

Но все же: дарение - санкция или передача? Есть надписи, в которых реципиент благодарит, а значит, и идентифицирует в качестве истинного донора не непосредственного дарителя, а санкционирующего пожалование в общем плане (например, "Цзоцэ Хуань ю" [25, №10, с. 117], "Ло-цзы ю" [25, №3, с. 115], "Куан ю" [16, т. 7, с. 82] и др.).

С другой стороны, можно выявить и немало примеров, в которых эксплицитно указывается на причастность дарителя к передаче даров реципиенту. В одной из надписей активная роль вана как непосредственного донора выявляется, в частности, указанием на то, что в число даров входит его собственная колесница (ван чэн цзюй (колесница из-под государя)) [16, т. 6, с 40]. Это типичный образ подарка "с царского плеча", когда благодать, нисходящая на одариваемого, предстает в осязаемом, материализованном виде. Но было бы упрощением редуцировать дар лишь к такой интерпретации. Донору вовсе не обязательно передавать вещи, иногда достаточно символического одобрения.

Складывается впечатление, что пожалование не сводимо ни к "действительному дарению" из рук в руки, ни к формальному подтверждению чьих-либо прав ("разрешению"). Точно так же пожалование не сводимо полностью ни к сфере экономического перераспределения, ни к области политики и юриспруденции. Правомерна ли вообще подобная постановка вопроса: либо "действительное дарение", либо "чистая санкция"? Эпиграфика сама по себе не дает основания для такой дифференциации. Она может указывать на различные ситуации, но проблема их формальной квалификации несущественна. Более того, ее здесь попросту не существует.

Со сходной проблемой столкнулся Марсель Мосс, автор известного труда о формах и функциях обмена в архаических обществах. Исследовав многочисленные и разбросанные в источниках примеры ритуальных "предоставлений" (prestations), он выявил универсальный характер дара как "тотального социального феномена", в котором находят одновременное выражение религиозные, юридические, моральные и экономические отношения [37, с. 147]. Мосс показал бесплодность рационалистического и сугубо утилитарного подхода западной цивилизации к архаическому дару, призвав исследовать его как нередуцируемое "целое". Примечательно, что вызов, бросаемый современному менталитету "тотальными социальными феноменами", оказался непомерен даже для самого Мосса, который в конце концов свел "единую" природу дара к сверхъестественой силе типа мана или хау (подробнее об этом см. [38, с. 8-23]).

Квалификация, данная М. Моссом архаическому дару как феномену "тотального" порядка, вполне приемлема и для древнекитайской модели. Дарение здесь - это "одно", но одно содержит и порождает многое. Каждое пожалование - это всегда санкция, но санкция сакральная, неадекватная формальному разрешению, обеспечивающая благоприятный для реципиента ход дел и должное использование даров. В то же время, одаривая, государь (донор), точно, всегда нечто отдает, но это никак не может быть полностью отождествлено с вещами, не говоря уже о "реальных ценностях". Как назвать это даруемое "нечто"? "Магической силой" (пользуясь выражением М. Мосса)? Или "драгоценной милостью" (в аутентичной чжоуской терминологии)? Надо полагать, не это главное, не в названии дело. Да и вряд ли вообще можно найти точное определение - оно с неизбежностью сузит и ограничит символику дара с ее полисеман-тичностью и способностью как раз миновать барьеры (переливаться через край). Точно так же термины дарения - это в последнем счете лишь знаки, указывающие на дар, но не могущие вместить всей его многозначной природы.

Пожалование - "великая милость" и удача для реципиента, но оно не случайно, оно в равной мере относится к сфере ритуальной необходимости и морального долга. В самом деле, до сих пор мы ограничивались выявлением различных коннотаций дарения через восприятие одариваемого, что и естественно, если учесть специфику источника (надпись на сосуде принадлежит реципиенту). Ну а каков дар для донора?

Здесь надо, конечно, иметь в виду, что вообще нет такого донора, который, одаривая, сам бы не получал при этом свыше. Даже Сын Неба не ощущает себя господином своей судьбы и своего государства, ибо постоянно пользуется милостями Неба и прежних ванов. Но все-таки для своих подданных правитель - "абсолютный донор", определяющий и направляющий путь Поднебесной. При этом совершенно очевидно, что правитель, даруя, не только обнаруживает свою щедрость, но и приносит пользу самому себе, так как тем самым способствует укреплению царского могущества и государства, которое, кстати сказать, отождествляется с телом государя (ван шэнь). Не только получение благодати, но и ниспосылание милости, мудрая расточительность - высокая парадигма, исторический прецедент со времен совершенномудрых ванов. В этом смысле дар - это долг чести государя, средство его самоутверждения. Поэтому, жалуя и награждая, правитель ссылается на примеры из истории:

"Ван сказал так: "Цай! Ты смог послужить моему царственному отцу Му-вану, просветлив свои мысли и явив свою дэ (...) Ныне я только начинаю следовать дэ прежних ванов. Дарю тебе узорчатый халат, багровые подвески"" [30, с. 57].

"Ван сказал: "Цян-бо! Мои величественные предки Вэнь-ван и У-ван получили небесный приказ. Твои дед и отец сумели помочь прежним ванам в претворении великой воли [Неба]. Я также не забываю о процветании государства. Дарую тебе соболью шубу"" [16, т. 7, с. 147].

Дар - благо и для дарящего, это звучит почти аксиоматично. Вряд ли прав X. Крил, понимающий дары, ритуалы и "развлечения", организуемые ваном, лишь как чисто прагматическое орудие политических и своекорыстных манипуляций [34, с. 410]. Иными словами, немыслимой представляется ситуация, при которой государь перестал бы жаловать своих подданных, даже если бы все в Поднебесной было покойно и ничто не угрожало благополучию государства. Ведь дело не в том, что правителю надо кого-то "задобрить" или перехитрить. Даже наоборот: всякое лукавство губительно перед лицом Неба. Управление государством и пребывание на троне, повернутом к югу, требует максимальной искренности. А искренний, неприукрашенный государь только тот, кто дарует, расходуя без остатка. Лишь отдавая, он может приобрести. Вещественные дары правителя - это метки, удостоверяющие "царственное достоинство".

В то же время правитель в своем дарении целенаправлен: пожалование он сопровождает энергичным приказом-призывом к реципиенту укреплять "ванское тело" и исправно служить на благо державы, причем слуги государя (одариваемые) осмысляются как отдельные члены "ванского тела". Пожалования правителя служат в этом плане профилактической цели оздоровления государственного организма, укрепления связи между отдельными его частями:

"Ван сказал: "Ши Сюнь! Ослепительные ваны Вэнь и У получили небесное повеление и покарали народ Инь. Твои совершенномудрые предки смогли находиться по правую и левую руку от прежних ванов, были их локтями и суставами и помогали своим государям в претворении великого повеления [Неба] (...) Ныне я приказываю тебе (...) управлять малыми и большими делами в государстве, просветлить свое сердце и во главе всех присных защищать тело государя (...) Дарую тебе жбан вина"" [16, т. 7, с. 139].

"Ван сказал: "Ши Кэ! Величавым ванам Вэню и У был ниспослан небесный мандат, и они распространили свою власть на четыре стороны света. Твои предки верно служили Чжоу, оберегали тело вана, являлись его когтями и клыками". Ван сказал: "Кэ! Бери пример со своих предков (...) Ныне я приказываю тебе заступить на место твоего деда и отца. Жалую тебе (...) красные туфли"" [18, с. 9].

Разбирая вопрос о терминах дарения, мы выяснили, что существует два его типа - "земной" и "небесный", дары правителей и дары духов,- причем явления эти принципиально однородны, так как небесная иерархия духов и "прежних ваиов" в точности напоминает земную. Терминологически это реализуется в едином употреблении знака цы для обозначения обоих типов дарений. Но, естественно, имеются и различия. Строгие, но щедрые предки жалуют своим почтительным потомкам не штандарты и яшмовые подвески, не колесницы и клевцы, а нечто большее - счастье. В понятие "счастье" входят: "долголетие", "спокойная смерть" (при сохранении тела в нерасчлененном состоянии), "многочисленное потомство", а также "здоровье и радость" (подробнее см. [12, с. 128-139]). Дары духов являются ответом на приношения им жертв (сян) со стороны их живущих потомков, причем и в этом случае ценна не вещь, подносимая предкам (бык, баран, вино и т. д.), но искреннее чувство смиренной почтительности (сяо), которое испытывается по отношению к духам. Иначе говоря, в жертву должен приноситься не посторонний предмет, но частица самого сакрификатора*:

* (Термин М. Мосса и Л. Юбера: человек, от имени которого приносятся жертвы; отличается от "сакрифицианта", т. е. лица, непосредственно осуществляющего жертвоприношение.)

"Дун (...) изготовил драгоценный треножник для жертвоприношений. Он воспользуется треножником, чтобы днем и ночью выражать смиренную почтительность (букв.: приносить в качестве жертвы смирение - сян сяо) своему просвещенному предку И-гуну и мудрой матери Жи-гэн" [29, с. 61].

Это типичная надпись подобного рода. Для таких текстов, как и для описаний "реальных" пожалований, существуют характерные и устоявшиеся формы записи. Но примечательно, что даже на филологическом уровне (в словесных клише) дары людей и дары духов зачастую семантически сближаются. Например, на сосуде "Дун дин" термин сян ("приносить жертвы", а в более широком плане - "жертвовать собой ради (...)") употреблен не только по отношению к предкам, но и по отношению к здравствующему Сыну Неба [29, с. 52]. В другой надписи читаем:

"Бо Синфу облагодетельствовал Цзи Чжэна (...) сказав: "Цзи! Жалую тебя жертвенным сосудом цзюэ (...)" Цзи Чжэн возблагодарил Бо Синфу (...) вымолвив: "Милостивый Бо! Вы воистину одарили меня долголетием! Отныне и впредь моими потомками не будет забыто благодеяние Бо"" [16, т. 6, с. 67].

Здесь в категориях, присущих "дарениям духов", описано реальное пожалование Бо Синфу.

С другой стороны, дары духов часто обозначаются терминами пожалований. Так, в одном тексте говорится:

"Шу Сянфу изготовил жертвенный сосуд (...) Духи, находясь в строгом [величии] наверху, сполна ниспошлют мне счастье и обильные дары (чжуй)" [16, т. 7, с. 132].

Последний знак, как правило, используется для обозначения "земных дарений", как и выражение "одаривать милостью" (цы сю). А это словосочетание тоже нередко в данном контексте:

"Дун сказал: "Ах! [Духи] моих предков - просвещенного отца Цзя-гуна и мудрой матери Жи-гэн - даруют мне милости, умиротворяют сердце и укрепляют плоть несмышленого Дуна"" [29, с. 52].

"Чжи изготовил драгоценный сосуд для жертвоприношений [своему] величавому отцу (...) дабы выказать благоговение перед духом величавого отца и быть одаренным им щедрой милостью, долголетием и бессмертием" [16, т. 7, с. 123].

Уже чисто терминологическое сопоставление двух типов дарений указывает, таким образом, на некую общую перспективу, их объемлющую, и тем самым - на символическое единство дара: вещь - милость (благодать) - долголетие (бессмертие).

Символика дара - проблема универсальная в мировой культуре. Современный французский писатель Ж. Батай говорит о даре как универсальном свойстве человеческого существования и о самом человеческом существовании как о дарении. Жизнь, по его выражению, это - расходование жизни, а "свободное дарение себя" составляет ее "сияние и славу" [33, с. 268]. Поэтому истинная жизнь существует по образу противоположного - она наличествует лишь в той степени, в какой жертвуется: "Я ценен в той мере, в какой я зерно энергии, теряющейся в свете... Настоящая жизнь - коммуникация, где ставится на кон вся жизнь" [33, с. 28].

Существует интимная связь дара и жертвоприношения. Дарение реализуется через смерть, а жертва через смерть обозначает предел жизни, но и "высвечивает жизнь во всей ее полноте" [33, с. 307] и неуничтожимости. Двойственный характер природы жертвоприношения соответствует и дуальной функции дара, рассматриваемого в плоскости взаимоотношений между донором и реципиентом: это акт социальной коммуникации, в котором выявление связи служит также залогом и подтверждением собственной уникальности.

Если у Ж. Батая, писателя модернистского направления, дар и жертвоприношение смыкаются символически, как ритуальная возможность, то в архаической древнекитайской культуре исторически конкретные институты пожалований и жертвоприношений соединяются в одно целое в своем реальном бытовании. В буквальной форме это реализуется в надписях типа:

"В восьмом месяце в день цзя-шэнь (...) Мин-гун (...) одарил Канши вином, металлом и бычком, сказав: "Используй [мои дары] как жертвоприношения"" [16, т. 6, с. 5];

"Ван воздал должное Да, пожаловав ему (...) барана и быка, наказав: "Употреби [подаренное] в качестве жертв своему отцу!"" [25, № 3, с. 121].

Но даже и в тех случаях, когда дары вроде бы не имеют непосредственного отношения к жертвоприношениям, связь между ними прослеживается довольно отчетливо: каждое пожалование есть повод для изготовления жертвенного сосуда, на котором й делается соответствующая надпись. Поэтому дар (пожалование) смыкается с жертвоприношением логически, но также и на вне-аналитическом уровне - в силу их общей причастности к символической коммуникации человека в обществе, признак которой - "возвышенное молчание"* (ср. "Чжун юн": "В "Книге песен" говорится: "Жертвы приносятся в безмолвии, и в это время не бывает несогласия". Вот почему благородный муж не прибегает к [внешним] дарам (цзюнь цзы бу шан), а народ воодушевляется" [35, т. 1, с. 432]).

* ("Возвышенное молчание - это акт жертвоприношения" [33, с. 296]. )

Присутствующая здесь тема интимного единения - одна из центральных в надписях на ритуальной бронзе. В этом нет ничего удивительного: цель эпиграфических надписей - сакральное общение с духами во время жертвенной трапезы, а такое общение требует чистосердечия и не терпит плутовства. Примечательно здесь то, что интимность существует на уровне общественной жизни носителя архаической культуры: лишь внешние ("служебные") успехи западночжоуского аристократа являются критерием "просветленности сердца" и "выявления сокрытой силы дэ"*. Даруемые регалии и атрибуты указывают на степень искренности в служении духам и следовании высоким образцам древности. Единство общественного и интимного конституирует принцип социального (кланового) доверия - принцип, выраженный в стилистике и семантике надписей на бронзе. Это вовсе не означает, что архаическое общество - золотой век и конфуцианские грезы наяву. Это общество знало свои, нередко жестокие конфронтации. Но также несомненно, что в таком обществе человек обретал себя лишь как частица кланового тела, состоящего как из звеньев - из его предков и потомков. И поэтому изготовление и использование ритуального сосуда имело смысл лишь при условии его "драгоценного употребления детьми и внуками в течение десяти тысяч лет" - никак не меньше. В рамках государства человек ощущал себя частицей державы, или тела вана. Отсюда понятно, что оберегание и укрепление тела государя (бао ван шэнь) - залог собственного спокойствия, равно как и космической умиротворенности. С этим тесно связаны и механизмы передачи (наследования) и выявления сакральной силы дэ. Приведем отрывок из уже цитировавшейся надписи на сосуде "Ши Цай дин" (920 г. до н. э.?):

* (Принцип сведения внутреннего к внешнему, духовного к вещественному вообще присущ примитивным и архаическим религиям, например, в виде так называемого фетишизма.)

"Ван сказал так: "Цай! Ты смог послужить моему царственному отцу Му-вану, просветлив свои мысли и явив свою дэ (...) Ныне я только начинаю следовать дэ прежних ванов. Дарю тебе узорчатый халат, багровые подвески (...)" Цай отвесил поклон. К счастью, Во Даши (сын Цая.- В. К.) наследовал Цаю и служит царственному государю. Сын Неба не забывает о добродетельной дэ Гун Шанфу (предок Цая.- В. К.), а Цай воздает должное Во Даши, который уже перестал быть малым ребенком, днем и ночью следует дэ своего предка [Гун Шанфу], пользуясь этим для служения царственному государю. Во Даши смог брать пример со своих предков, а его дети и внуки наследуют светлую [силу] дэ царственного государя, пользуясь этим для охраны ванского тела. Цай осмеливается одаривать подданных вана. Да пребудет Сын Неба на престоле десять тысяч лет! Во Даши будет воинственно защищать Сына Неба, пользуясь для этого дэ, дарованной ему его предками. Цай осмелился вознести хвалу вану за милость (...) Изготовил ритуальный сосуд для жертвоприношений [своему предку] Гун Шанфу" [30, с. 57].

Из этой, признаться, не во всем понятной надписи явствует по крайней мере то, что сокрытая сила дэ, во-первых, есть нечто, что передается (даруется) просвещенными и добродетельными предками в ответ на служение им; во-вторых, обладание дэ и накопление ее находится в тесной зависимости от служения государю (отсюда образ "наследования дэ государя"). В этом плане дэ характеризуется чертами объективной сущности. В то же время дэ имманентно субъекту, ибо требует для своего выявления просветления сердца - глубоко интимного действия. Дэ неявно присутствует в каждом, а в целом среда ее обитания - клановый социум как миро-человеческий континуум. В этом отношении дэ является тем, что в принципе не может быть даровано, но даруется - немаловажный штрих к символике исследуемого феномена. Публичные пожалования (вещественные атрибуты) подтверждают присутствие Дара и указывают на него. Каждый отдельный акт дарения - лишь звено, теряющийся миг в нескончаемой цепи жизненного потока, соответствующего бессмертию родового тела.

Одним из важнейших достижений архаической цивилизации стало открытие собственной истории и собственного смысла. Формальное свидетельство тому - морализаторские мотивы, познание добра и зла, соответствующее уровню "осевой эпохи", по выражению К. Ясперса. Государь должен жаловать свой народ, духи умерших должны одаривать своих потомков, ибо это, по мнению чжоусцев, суть "добро" (шань) и "справедливость" (чжун), без которого немыслимо течение исторического и одновременно космического процесса; это нечто такое, что соединяет людей, но таким образом, чтобы почтительная дистанция между "большими" и "малыми" была строго соблюдена. Следует оценить то обстоятельство, что западночжоуское общество, которое само по себе было не столь уж продолжительно, буквально в течение нескольких десятилетий прозрело свою "древность" (гу), причем прошлое, эпоха правления прежних ванов,- время отнюдь не мифологическое, но уже сакрализованное. Здесь главное не хронологическая отдаленность, а самый факт присутствия сакральной парадигмы (Вэнь-ван познал небесную волю, У-ван претворил ее). Особенно показательна в этом отношении надпись на сосуде "Ши Цян пань" (конец X в. до н. э.), где в устоявшихся канонизированных выражениях, акцентированных рифмованностью текста, описываются деяния прежних ванов начиная с того самого легендарного момента, когда Вэнь-ван был одарен Небесным Владыкой благостной силой дэ. На фоне истории Чжоу, освященной небесной благодатью, перечисляются благочестивые предки Ши Цяна, автора надписи, и их мудрые поступки, ставшие непреходящим образцом для подражания. Тесное переплетение "исторической" и "личностной" линий повествования создает образ возвышенной древности как одновременно священного первоистока и моральной глубины, прозреваемой человеком в самом себе*.

* (Публикацию и интерпретацию надписи на сосуде "Ши Цян пань" см., например, в работе Ли Сюэцина [19].)

Подобный образ мышления, непременным атрибутом которого было привлечение исторических аналогий, родился именно тогда, на заре китайской цивилизации, и дожил, как известно, до недавнего прошлого, даже и в настоящее время приводимый как пример чисто китайского традиционализма. Между тем сохранился лишь общий принцип, а содержание этого явления претерпело значительную трансформацию. В императорском Китае использование разного рода примеров и прецедентов из исторического прошлого зачастую являлось орудием политической игры, интриги, своего рода ширмой для своекорыстных устремлений и для самооправдания задним числом, причем одни и те же примеры могли толковаться таким образом, что санкционировали действия совершенно противоположные, и это при том, что они всегда оставались самым веским и решающим аргументом. В условиях же архаического общества подобный парадигматический синдром (апелляция к прошлому) не мог являться способом или объектом манипуляции; он был самой тканью культуры и скорее сам манипулировал общественным сознанием, устанавливая все события в единую перспективу. Открытие истории означало и открытие реального выбора - многих возможностей при единстве цели, что было принципиально новым по сравнению с мифом, который при всем своем изоморфизме являлся, по выражению В. Берндта, "вещью единственной возможности". Причину отмеченной специфики раннечжоуского миросозерцания следует искать в сохранении культурной преемственности и живой связи с "древностью" (гу): для носителей архаической культуры эпоха "прежних ванов" была уже священной историей, которая в то же время не была еще радикально отграничена от современности, это была и их собственная история.

К. В. Васильев в одной из своих работ совершенно справедливо отмечает, что важным аспектом западночжоуской идеологии было требование копирования и подражания высоким образцам предков, в основе которого лежал магический ритуал отождествления (слияния с высшим двойником) [2, с. 10- 11]. При этом, однако, не следует забывать, что "следование" прежним ванам и добродетельным предкам означало не столько механическое повторение неких норм поведения, установленных предками, сколько поддержание интимной и животворной связи с ними, что реализовалось в даре. Дары духов и пожалования правителей являлись в этом отношении ипостасями единого.

Для характеристики идеологии архаической цивилизации чрезвычайно важно следующее наблюдение. Ранние чжоусцы создали историю "свою" и "для себя". Для них было довольно того, что Небо прогневалось на народ Инь и настигло его карающей десницей Вэнь-вана и У-вана. Подвиг первых правителей, поднявших чжоускую идею на величайшую высоту,- это начало, но и конец, цель истории. Сакрального потенциала культуры было вполне достаточно, чтобы для обоснования собственного статуса обойтись без громоздких генеалогических построений от самых "темных" времен. Поэтому в западночжоуской эпиграфике не встречается никаких свидетельств преемственности чжоуского ритуала какому бы то ни было другому, равно как и идеи династического цикла. Лишь в условиях распада архаического (кланового) социума стала возникать сложная и замысловатая генеалогия правителей Поднебесной (начиная от мифических императоров) с идеей непременной последовательной смены различных систем ритуала, соответствовавших различным династиям,- стала возникать как реакция на этот кризис и попытка искусственного восполнения образовавшегося исторического и культурного разрыва.

Уже говорилось о том, что благое одаривание (цы сю) - это прежде всего высокий прецедент (прежние ваны щедро жаловали предков нынешнего реципиента). Этим, однако, дело не исчерпывается. Известно, что новаторской идеей западночжоуской идеологии была концепция "небесного повеления" (тянь мин). Она довольно подробно освещена в синологической литературе (см., например, [3; 5]). При ближайшем рассмотрении выясняется, что "небесное повеление" - не что иное, как "небесный дар". Но раз так, дарение - это не только подобающая норма поведения, но и сакральное Событие, находящееся у самых истоков древнекитайской цивилизации. Объяснимся подробнее.

Согласно выводам, к которым пришел в одной из своих статей японский историк Такаяма Сэцуя, иероглиф мин/лин (приказ), (повеление), в западночжоуской эпиграфике имеет также значение "творить добро" (шань), "жаловать" (цы), "совершать благость" (сю) [32, с. 341]. Контексты, в которых говорится о вручении "небесного мандата", как правило, такого рода:

"Достославные ваны Вэнь и У получили небесное повеление и распространили свою власть на четыре стороны света" (см., например, [16, т. 7, с. 139; 18, с. 9]).

Но вот в одной из новых надписей, начало которой в точности повторяет начало текста на сосуде "Ши Цян пань", в аналогичном контексте говорится:

"В древности Верховный владыка ниспослал [Вэнь-вану] великую опору совершенной дэ, и Вэнь-ван распространил свою власть на четыре стороны света" [28, с. 7].

Таким образом, передача "небесного мандата" в этом тексте осмыслена именно как "ниспослание дэ", на основании чего Такаяма делает заключение, что "приказ" (мин, лин) приближается по смыслу к "пожалованию" (цы), "милости" (сю) и "добродетельности" (шань), а все они семантически увязываются с проявлением силы дэ. В заключение работы Такаяма пишет, что функционально "небесный мандат" был аналогичен пожалованиям правителей, и если установление державы Западного Чжоу было результатом дара небесного, то чжоусцы в земных дарах постоянно черпали от благой силы дэ государя и сановников [32, с. 285].

Выводы Такаяма Сэцуя о близости семантических полей терминов, имеющих отношение к проблематике дарений, следует критически переосмыслить на уровне символической интерпретации. Вкратце ее суть можно выразить следующим образом.

Дары, циркулирующие в пределах архаического социума, весьма многолики и разнообразны; например, есть милости, оказываемые земными правителями, и благодать, ниспосылаемая духами. Но земная милость и небесная благодать - это "одно" (внутренняя природа многоликих даров едина, и все они равно истинны и реальны) именно потому, что есть один ритуал и одна коммуникация, парадигматическим воплощением которой стал харизматический акт претворения небесной воли просвещенными правителями древности. Полнота природы даров - это Дар, который не только не исчерпывается в знаках и конкретных актах дарения, но и в известном смысле сокрывается ими. Зыбкая калейдоскопичность и выразительная ограниченность знаков указывает нам: всякий, кто говорит об акте дарения, тем самым умалчивает о символической тотальности Дара. Но это молчание между тем вполне красноречиво, ибо также очевидна и идентифицирующая функция слова: не будь того момента удостоверения, который несут в себе слова и знаки, последние вообще утратили бы всякую жизненность. Дар не является простой суммой семантических полей терминов дарения; его также нельзя отождествить ни со статическим образом, ни с идеальным отражением, ни с актуальным фактом. Как же определить это двусмысленное нечто? В качестве гипотезы можно предположить, что тотальность Дара следует оценивать как реальность, предшествующую собственному осмыслению (в зримых символах) и осмысленному действию и подлежащую в силу этого равно сокрытию и выявлению. Из этого следует, что Дар не может присутствовать и не присутствует в тексте как вещь, или объект осмысления и принятия, но он создает тот необходимый символический фон, который делает возможным существование даров как совокупности форм, знаков и значений. Но из этого также следует, что судить об этом универсальном фоне мы можем не иначе, как посредством обращения к словам и вещам. С символической точки зрения Дар - это все и ничто, фикция и высшая реальность. Фигурально выражаясь, каждый знак пожалования - это темный след Дара, указывающий на его незримое присутствие; это момент озарения, но и забвения*.

* (Как отмечает П. Рикёр, "исторический момент философии символа относится к забвению и восстановлению" [41, с. 37].)

Когда мы ставим задачей исследование культурной исключительности (такой, например, как "дар в древнем Китае"), мы не можем пользоваться традиционной терминологией. Эту проблему остро ощутил М. Мосс, отмечавший несоответствие между "тотальными социальными феноменами" архаических обществ и современными терминами "дар" (don), "подарок" (present) с их ограниченными коннотациями и говоривший о необходимости критической проверки современных категорий и бинарных оппозиций (например, "свобода - необходимость", "щедрость - экономность") в свете архаического опыта (подробнее см. [38, с. 11]). Точно так же выявление символических оснований "дара в древнем Китае" не должно ограничиваться подстановкой терминов "милость", "благодать", "повеление" и т. п. под соответствующие термины дарения. Необходима принципиальная переоценка этих понятий, равно как и самого исходного понятия "дар",- не элиминирующая конкретного смысла отдельных терминов, но устанавливающая его ограниченность. При этом Дар (понятие, конечно, чисто условное) рассматривается не как коррелят всех возможных смыслов категорий дарения, а как граница этих смыслов, точка приложения "посредующего воображения" (термин П. Рикёра), позволяющая выявить общую перспективу или символическую глубину всякого актуального дарения как вещи, знака и акта.

Эта символическая глубина не подлежит рационализации в рамках идеологии (в том числе и раннечжоуской), но она высвечивается в некоторых аспектах бытования дарений в древнем Китае. К ним относится, например, имманентная ограниченность и ускользающая мимолетность дарения как акта. Дар - это много, это - благодать, долголетие, счастье, наконец, само бессмертие (если пользоваться чжоуской терминологией); но это и ничтожно мало, ибо взятое в конкретном дарении, оно слишком зыбко и непостоянно и нуждается именно в "ежедневном возобновлении". Дар поэтому становится самим собой лишь в том случае, если признается его неисчерпаемая и невысказанная природа, а каждое отдельное действие означает необходимость совершения новых.

Что же касается проблемы "тянь мин" в контексте функционирования системы пожалований, то мы имеем новую возможность убедиться в универсальности концепта дарения. При этом происходит своеобразная секуляризация небесного, но и сакрализация земного в направлении некоей единой онтологической реальности. В этом отношении мы можем говорить о пожаловании как явлении религиозного порядка. Во всяком случае, очевидно, что архаическая религия вовсе не исчерпывается сферой жертвоприношений и подобной же культовой деятельности в отличие от остальной, сугубо мирской. Самый факт самоосознания архаической культуры уже является по преимуществу религиозным, не говоря уже об общественной практике, являющейся объектом "чжоуского ритуала".

Согласно христианской мифологической традиции, в начале истории было Искушение. Древние китайцы, творцы западно-чжоуской цивилизации, могли бы сказать: вначале было Дарение Неба. Но для ранних чжоусцев это было не только их начало, но и смысловый венец. Поэтому их собственная история являет собой постоянное "возвращение": удаляясь от начала времен, они должны были к нему приближаться, чему, в частности, и служила практика пожалований как попытка воссоздания гармонии, дарованной некогда прежним ванам. Первое повеление Неба дало полноту счастья, но счастье обладает способностью рассеивания. Как собрать его искрящиеся осколки? Дар правителя - видимый образ абсолютного События, это тень незримо наличествующего, но тень слишком бледна. Нетрудно заметить, что уже в самой невоплотимости архаической сверхзадачи заложен драматический нерв западночжоуской культуры. Для древних китайцев трагедия Чжоу заключалась не столько в распаде централизованной державы в результате сепаратистских наклонностей местных правителей, сколько в мучительном и безуспешном воспоминании забываемого. Это явное и подспудное ощущение утраты "истинного ритуала", в конце концов воплотившееся в патетической риторике Конфуциевых речей об "извращении пути Чжоу-гуна"*.

* (Автор настоящего исследования отдает себе отчет в различии социального и идеологического подтекста взглядов ранних чжоусцев и конфуцианцев на "истинный (чжоуский) ритуал". Это различие очевидно. Речь идет лишь о символической специфике концепции тянь мин (как истинного пути харизматических героев, стоявших у истоков Чжоу), сам характер которой предопределял возможность бытийственного разрыва между сакра-лизованной парадигмой и реальной действительностью. Именно в этом смысле рассматриваемые аспекты западночжоуской идеологии были смысловым и ритуальным основанием, на котором возникла конфуцианская идеология.)

Переосмысливая проблему "небесного мандата" (в узком значении), мы видим, что термина "повеление" явно недостаточно для ее понимания, хотя, вероятно, и слово "дар" само по себе также не может до конца раскрыть природу тянь мин. Но во всяком случае очевидно, что для ее понимания следует отказаться от сугубо ограничительного и редуцирующего подхода. При этом можно было бы по-новому взглянуть на многие понятия древнекитайской культуры. К их числу относится категория юн мин, обычно переводимая как "бессмертие", "вечная жизнь". Юн мин - одно из состояний счастья, являющегося объектом небесного дара. Для исследователя символизма культуры крайне важно увидеть за бессмертием как своего рода физическим состоянием именно "вечное получение приказа", "вечное одаривание", "вечные милости" и т. д*. При этом словосочетание цы юн мин (одаривать вечным одариванием) самим повтором указывает на бесконечную перспективу Дара (отсюда же и образ "дарения милости, коей нет предела" - цы сю у цзян).

* (Интересные выводы о сущности термина мин и его соотношении с понятиями дара, добра, Неба и др. в конфуцианстве см. в статье А. И. Кобзева [8, с. 226-229]. Согласно А. И. Кобзеву, в конфуцианской традиции "понятие мин представляет идею рациональной... детерминированности, которая как благо даруется человеку свыше (небом). Именно такое понимание мин и явилось одним из важнейших теоретических факторов, определивших детерминирующее положение в конфуцианстве идеи сущностной доброты человеческой природы, поскольку последняя считалась предопределенной благим небом". )

Но многое здесь остается непонятным; загадки символики дара не получают полного разрешения. Вспомнить хотя бы парадокс "ниспослания дэ" (цзян дэ). Это пожалование непожало-ванного, свершение несбыточного; это некое непротиворечивое единство субъекта (чему соответствует прозревание дэ в незапятнанном сердце) и объекта (благая милость свыше, а значит - извне). Речь здесь, очевидно, идет о скрытом ритуализме дара. Попробуем выявить некоторые его аспекты.

Вне всякого сомнения, важная ритуальная функция дарения - структурно-социальная. Дарение, само по себе являясь объектом ранговой регламентации, устанавливает статусные пределы общества. Это профилактика "тела вана" и отдельных его членов, укрепляющая, но не изменяющая его природу. Дар устанавливает почтительную дистанцию, что способствует взаимной идентификации "верхов" и "низов":

"Юй сказал: "Я, малое дитя, наследовав своему величественному отцу, впервые начал брать пример с просвещенных предков (...) стал держать себя с подобающим достоинством, дабы (...) укрепить мое царство*и мой клан (...) [Мои] предки, пребывая в строгом [величии] наверху, ниспосылают мне щедрые награды, во всем помогают мне и (...) удостаивают меня вечными повелениями"" [16, т. 7, с. 132].

* (Имеется в виду владение чжухоу.)

Очень наглядно подтверждение авторитета института власти как основания и цели пожалования реализуется в традиционной западночжоуской формуле "не осмеливаться не признавать различий и не подчиняться ранговым установлениям" (бу гань бу фэнь бу гуй).

"Ши Ван сказал: "Я (...) только начинаю брать пример с великого отца, почтительно днем и ночью передавая приказы правителя. Я не осмеливаюсь не признавать различий и не подчиняться ранговым установлениям. Правитель не забывает потомков мудрых людей; воздает должное и оказывает милости" [16, с. 7, с. 80].

Но это лишь одна сторона дела. Ритуал вообще, по свидетельству известного его теоретика В. Тэрнера, являет собой не только профилактическое, структурализующее начало, но также и отказ (abandonment), утверждающий силу разрыва оков структуры. Профилактика освящает институциональную иерархию, а "отказ" выступает деструктивной по отношению к ней силой, делая акцент прежде всего на внутреннее движение (подробнее см. [42]). (Этого последнего обстоятельства не учел М. Мосс, как известно, говоривший о безоговорочно позитивной роли ритуала: жертвоприношения, потлача и т. д.)*.

* (Критику взглядов М. Мосса на характер и роль дарообмена в архаическом обществе см. в книге Ричман [38, с. 8-40].)

Свидетельства "отказа" в архаическом ритуале дарения мы находим и во внеаналитическом сближении донора и реципиента, и в образе "ниспосылания дэ", и в прочих парадоксах дара, о которых уже шла речь. Если словесное клише "признавать различия и подчиняться установлениям" в точности выражает сущность структурализующего аспекта ритуала пожалования, то по крайней мере контрастным, если не противоположным ему является другое весьма типичное выражение, жоу юань нэн ми. Правда, относительно его перевода существуют разногласия. Дж. Легг это словосочетание, встречающееся в "Шу цзине", переводит как "быть доброжелательным к далеким и помогать близким" [35, т. 3, с. 486]; Такаяма Сэцуя толкует его как "успокаивать дальних и подчинять близких" [32, с. 380]. Другая версия (ее, например, придерживается К. В. Васильев) - "далеких делать близкими" [2, с. 9]. Последний перевод, надо полагать, точнее всего передает ритуальный смысл этой формулы: речь идет не о противопоставлении и не о субординации, а о взаимном превращении вещей противоположных:

"Я не осмеливаюсь не брать примера с моих великих предков, не быть почтительным с утра до вечера, не прилагать постоянно усилий к тому, чтобы не оставалась сокрытой благая дэ, необходимая для исправления четырех сторон света, дающая возможность далеких сделать близкими" [16, т. 7, с. 133]; "Мой достославный предок (...) просветлил свое сердце, явил во всем величии свою дэ (...) смог далеких превратить в близких, смог следовать величественному Небу и был пожалован дарами без меры" [22, с. 29].

И еще одно немаловажное обстоятельство. Говоря о лингвистической структуре записи дарения в эпиграфике, мы не должны забывать о ритуальном аспекте. Надписи делались не для целей документирования и не для чтения, по крайней мере в привычном смысле этого слова. Они размещались на внутренних стенках ритуального сосуда (что уже само по себе подчеркивало их недоступность для чужих и непосвященных глаз) и соприкасались с жертвенными подношениями, предназначенными для духов усопших предков. Сакральная Встреча происходила во время церемонии жертвоприношения - совместного пиршества людей и духов, которые сообща поедали вареное мясо и прочие яства, помещенные в ритуальные сосуды. Структурная жесткость, формализация слова и ритуала, таким образом, обретались в некоей среде, их превосходящей. Эта среда являла собой символический образ пустоты (который не следует путать с философемой пустоты, имеющей сравнительно позднее происхождение). "Из замешанной глины делают сосуд, но употребление сосуда зависит от пустоты в нем" ("Дао дэ цзин"). Ритуалистический аспект этой общеизвестной метафоры становится понятен в свете символики жертвоприношения в архаической культуре. Дуальную основу ритуала здесь составляет диалектика сказанного и невысказанного, явленного и скрытого.

Эту проблему двойственности ритуала можно продолжить темой биполярности жертвоприношения (дара) в различных культурных традициях. В христианстве (оно в этом отношении, пожалуй, наиболее изучено) два противоположных полюса составляют очистительная природа жертвы бога как выражение гнева божьего, с одной стороны, и высокое самопожертвование как воплощение милости господней - с другой. С этим связана трагическая раздвоенность Иисуса, идущего на крест с покойной душой, но и "смертельно скорбящего": "Боже, если возможно, да минует меня чаша сия" (Евангелие от Марка, 14, 36). Теологические интерпретации жертвы Иисуса Христа всегда колебались между этими двумя полюсами.

Противоречив и амбивалентен также образ Завета Яхве с "избранным народом" в иудаистической традиции*. Типологически мы вполне можем уподобить его теме вручения "небесного мандата" прежним ванам, ведь в обоих случаях мы имеем дело с представлением о смысловой завязке, начале истинной (священной) истории народа. "Ходить под богом" - это и величайшая милость для сынов Израилевых, но вместе с тем и кровавое испытание. Отсюда - символический мотив скитания. Это именно не "возвращение", не воссоздание некогда наличествовавшего (ср. западночжоускую модель), но "выход": избранники Яхве, раз вступив в священную связь с ним, должны немедленно отречься от своего прошлого ради неведомого будущего. Историзм этого мироощущения направлен не "вовнутрь", а "вовне"; его универсальный образ - апокалиптические видения и тайные пророчества грядущего.

* (Метафора Завета помимо своего непосредственного смысла (установление священного договора между Яхве и его народом), безусловно, несет и идею благого дара небесного. Это - радость познания истинного бога, которая в ранее цитированном отрывке из стихотворения А. Блока переосмысляется как восторг поэтического вдохновения, момент художнического прозрения. Примечательно, что символика Завета тесно связана и с образом жертвоприношения: акт установления сакральной связи с богом на горе Синай есть ритуал заклания жертвенного животного, кровь которого проливается на "избранный народ" как "кровь завета" [Исход, 24, 8].)

Индолог Веена Дас видит в ведическом ритуале (а он, кстати говоря, стадиально однотипен с западночжоуским) глобальную альтернативу христианской идее жертвоприношения*. Биполярность в нем, по его мнению, конституируется, с одной стороны, отказом человека от всех объектов желания и ощущением себя самого как "чистого желания", что соответствует все-проницаемости ведического Слова, причем жертвователь (сакрификатор) - носитель не греха (подобно иудео-христианской модели) , а именно желания. С другой стороны - сознательное подчинение богов людям в их совместном вступлении на ритуальную арену и возрождении на ней (в этом смысл партнерства, устанавливаемого между людьми и богами в их совместном подчинении Логосу) [43, с. 462-463].

* (Данная трактовка ведического ритуала целиком основана на интерпретации экзегетической традиции школы Пурва Мимамса.)

Вопрос о возможной новой альтернативе - древнекитайском даре (жертвоприношении) нуждается во всестороннем и длительном изучении. Но отдельные соображения относительно амбивалентной символики западночжоуского дарения можно высказать и теперь.

Уже говорилось о внутреннем драматизме концепта "Небесного мандата". В виду имеется изначальная его невоплотимость и сопутствующая ему энтропия "чжоуской идеи". Первый Дар в истории древней цивилизации - небесное повеление, переданное добродетельным государям Вэнь-вану и У-вану,- создал избыток сакральности. Это даже не просто избыток, а, точнее, некий высочайший уровень, коего надо всячески придерживаться. Но не зря сказано в "Шу цзине": "Небесное повеление нелегко сохранить, ибо Небу трудно доверять. А когда утратил повеление, как можно следовать дэ своих великих предков?" [35, т. 3, с. 476]. Если ветхозаветный Яхве, вспыльчивый и капризный, все же немыслим без преданной любви и смиренного послушания своего народа [только в людях он может "прославиться": "Вы мои свидетели - и я бог" (кн. Исайи, 43, 12)], то китайское Небо грозно именно в своей беспристрастной неисповедимости: оно не может "ревновать", подобно Яхве, оно бесстрастно и неотвратимо настигает. Небо способно ниспосылать счастье, но также и нагонять страх. Его немыслимо (да и бесполезно) возлюбить или постигнуть рассудком; единственное приличествующее чувство - это "боязнь перед Небесным авторитетом" (вэй тянь вэй) [16, т. 6, с. 33]. Отсюда полные трагического противоречия строки:

"Великое Небо не совершает ошибок, оно сохраняет наше царство Чжоу и укрепляет предназначение (мин) прежних ванов. Но Небо наводит ужас. Оно наслало кару на меня, малое дитя, за то, что я не смог сравниться с прежними образцами. В чем же будущее благополучие державы? Беспорядок царит в четырех сторонах света, и нет в них спокойствия. Ох, горе мне, малому дитяти! Я низвергаюсь в пучину бедствий и постоянно боюсь опозориться перед прежними ванами!" [16, т. 7, с. 134].

Драматизм в отношениях между Небом и державой имплицитно репродуцирован в связях между государем и его народом. Вручая дары реципиенту, правитель зачастую присовокупляет к приказу: "Не вздумай ослушаться моего повеления (у фэй чжэнь лин)!", а также: "Не осмеливайся не быть добродетелен (бу гань бу шань)!" Разумеется, эти слова - не угроза в строгом смысле. Они скорее являются наказом-напутствием: "Исполни мое повеление лучшим образом! Будь совершенен!". В конечном счете этический предел этих указаний - блестящие образцы времен минувших. Прежние ваны отличались в первую очередь тем, что не осмеливались совершать многое, как-то: "У-ван, творя ритуальное возлияние, не смел пить допьяна; принося жертвы, не смел нарушать установленный порядок. Поэтому Небо помогало своему Сыну и охраняло четыре стороны света" [16, т. 6, с. 33]. Однако было бы неверным полностью элиминировать негативный аспект этих высказываний. Нынешний человек не может быть беспорочен уже именно потому, что истинная добродетель была явлена единожды, и его совершенство может существовать лишь на уровне несовершенства. В словах дарующего есть не столько явная, сколько потаенная тревога об ослушании народа (одариваемого) и собственном бессилии перед ним.

Установить историческое место архаического дара в культуре древнего Китая нам поможет более широкий этнографический взгляд на иньский и чжоуский ритуалы. Новаторская сущность идеи "небесного мандата" бесспорна, но это далеко не самое последнее слово западночжоуской идеологии, как принято считать многими исследователями. Не менее несомненен, а с культурологической точки зрения даже более ценен факт "цивилизаторской" роли раннего Чжоу, что выразилось в запрещении человеческих и вообще кровавых жертв, как порождения жестокосердия. Автор "Цзо чжуани" сообщает о Чжоу-гуне, воплощавшем, как известно, для конфуцианской традиции чжоу скую идею: он не творил человеческих жертвоприношений, он творил справедливость [35, т. 8, с. 628-629]. Соответственно печальный исход иньской династии для морализирующего чжоуского мыслителя суть "злонравия достойные плоды".

Образ преодоления человеческих жертвоприношений вообще универсален в мировой культуре. Вспомним хотя бы ветхозаветное предание о жертвоприношении Авраама, наконец, распятие Христа - последнюю жертву, исключающую всякое новое кровавое искупительное насилие (не случайно христианская литургия не требует жертвоприношений; в католицизме от них осталось в виде рудимента символическое приношение даров). Пожалуй, в большинстве случаев этот феномен связан с торжеством цивилизации над первобытной "неумеренностью". Цивилизация представляет собой новое качество. Она есть вершина рационального и, на базе разума, морального. Она подчиняет все разумной цели, а "откровенное расточительство" и кровавые жертвы запрещает [33, с. 325]. (А что может быть расточительнее человеческой жертвы?) Добром здесь и становится исключение бесконтрольного насилия.

Поэтому причины расцвета традиции дарений в архаическом Китае следует также искать в новой роли чжоуского ритуала, с чем тесно связано и то обстоятельство, что в начале Западного Чжоу вообще происходит становление и упорядочение системы жертвоприношений [4, с. 71]. Древнекитайские дарения, которые в их развитой форме являли собой как раз апофеоз моральной идеи (добродетельной благодатности) и рациональной осмысленности, вытеснили обычай человеческих жертвоприношений на социокультурную периферию* как проявление "нечистых" и "темных" начал природы человека. Но, поставив под запрет, полностью уничтожить их чжоуская цивилизация не смогла. Принесение в жертву кровавой пищи или даже живых людей неоднократно возрождалось в локальных и прочих культах императорского Китая (см., например, [13, с. 177-178]). Здесь, впрочем, мы сталкиваемся с совершенно новой и почти неисследованной проблемой. Речь идет о характере бытования архаического наследия и условиях его возможной регенерации в традиционной культуре китайской империи. Эта проблема, представляющая собой неоспоримый исторический и культурологический интерес, еще ждет специального изучения. В рамках же настоящей статьи автор может лишь ограничиться констатацией того обстоятельства, что исследования в области древнекитайских дарений имеют широкую научную перспективу как в постановке, так и в изучении этой проблемы.

* (Этот вывод не следует понимать буквально. Проблема заключается не столько в возобладании одного конкретного социального явления над другим, сколько в радикальной, хотя и постепенной трансформации стиля культуры, которая, как и всякий исторический процесс, отличалась сложностью и противоречивостью. Преодоление традиции человеческих жертвоприношений в древнем Китае не было результатом единовременного политического акта, подобного решению иудейского царя Иосии об уничтожении языческих жертвенников в долине Хинном [2, книга Царств, 23, 10]. Согласно данным археологии и эпиграфики, пик этой традиции приходится на время правления иньского У-дина, тогда как последующая эпоха принесла постепенное ее затухание. На период царствования последнего иньского правителя, Ди-сипя, едва ли не самого одиозного и "развратного" в оценке конфуцианских авторов, приходится между тем наименьшее число зафиксированных человеческих жертвоприношений (см., например, [23, с. 943; 24, с. 56-57]).)

Ханьский книжник Чжан Шан проявил похвальную осторожность при оценке вверенных ему реликвий старины. Постараемся и мы избежать излишней категоричности в наших выводах. В этом специфика самой разрабатываемой темы, ее сложность, но и несомненное эвристическое достоинство: обладание позитивным знанием неотделимо здесь от непреходящего удивления при виде открывающейся символической глубины интересующего нас явления. Но окончательность по крайней мере одного вывода не подлежит оспариванию: в открытии дара - историческое достижение раннечжоуской цивилизации. Оценив его значение, мы сможем лучше понять не только традиционную китайскую культуру, но и символические основы человеческой культуры вообще.

Библиография

1. Блок А. Избранное. М., 1978.

2. Васильев К. В. Религиозно-магическая интерпретация власти вана в западночжоуских эпиграфических текстах.- Китай: общество и государство. М., 1973.

3. Васильев Л. С. Идея предопределения в исторических текстах эпохи Чжоу.- Десятая научная конференция "Общество и государство в Китае". Тезисы и доклады. Ч. 1. М., 1979.

4. Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970.

5. Васильев Л. С. Проблемы генезиса древнекитайского государства. М., 1983.

6. Думан Л. И. О рабстве в Западном Чжоу.- Девямая научная конференция "Общество и государство в Китае". Тезисы и доклады. Ч. 1. М., 1978.

7. История древнего мира. Ранняя древность. М., 1982.

8. Кобзев А. И. Проблема природы человека в конфуцианстве (от Конфуция до Ван Янмина).- Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 1983.

9. Крюков В. М. Система дарений и ее эволюция в Китае эпохи Чжоу.- XIV научная конференция "Общество и государство в Китае". Тезисы и доклады. Ч. 1. М., 1983.

10. Крюков В. М. Военные походы в системе социальных отношений древнекитайского общества конца 2 - начала 1 тысячелетия до н. э.- Шестнадцатая научная конференция "Общество и государство в Китае". Тезисы и доклады. Ч. 1. М., 1985.

11. Крюков М. В. Социальная организация древних китайцев. М., 1967.

12. Крюков М. В. Что такое счастье? (Опыт диахронного исследования социальной психологии в древнекитайском обществе).- Советская этнография. 1980, № 2.

13. Малявин В. В. О религиозном аспекте народной (локальной) культуры.- Двенадцатая конференция "Общество и государство в Китае". Тезисы и доклады. Ч. 1. М., 1981.

14. Серкина А. А. Символы рабства в древнем Китае. М., 1982.

15. Бань Гу. Хань шу (Ханьская история). Пекин, 1964.

16. Го Можо. Лян Чжоу цзиньвэньцы даси (Общий свод надписей на бронзовых сосудах эпохи Чжоу). Пекин, 1958.

17. Го Можо. Ю. Чжоу чу сы Дэ ци ды каоши таньдао Инь дай ицзай цзиньсин вэньцзы цзяньхуа (Рассуждения об уже начавшемся в эпоху Инь процессе упрощения иероглифического письма, основанные на исследовании четырех сосудов Дэ раннечжоуского времени).- Вэньу. 1959, №7.

18. Го Можо. Ши Кэ сюй мин каоши (Исследование надписи на сосуде "Ши Кэ сюй").- Вэньу. 1962, № 6.

19. Ли Сюэцин. Лунь Ши Цян пань ди ци ии (О сосуде "Ши Цян папь" и его значении).- Каогу сюэбао. 1978, № 2.

20. Ли цзи цзи шо ("Ли цзи" со сводным комментарием). [Б. м.], 1934.

21. Лу Ляньчэн, Ло Иньцзе. Шэньси Угунсянь чуту Чу гуй чжуци ("Чу гуй" и другие сосуды, найденные в уезде Угун провинции Шэньси).- Каогу. 1981, № 2.

22. Пан Хуайцин, Чжэнь Фэн, Чжун Жу, Чжи Жу. Шэньсишэн Цишань-сянь Дунцзяцунь Си Чжоу тунци цзяосюэ фацзюэ цзяньбао (Краткий отчет о раскопках клада западночжоуских бронзовых сосудов в деревне Дунцзяцунь уезда Цишань провинции Шэньси).- Вэньу. 1976, № 5.

23. Хуан Чжаньюэ. Инь цзан чжун жэньсюнь жэньсин ды цзай каоча (Еще раз о человеческих сопогребениях и жертвоприношениях в захоронениях эпохи Инь).- Каогу. 1983, № 10.

24. Ху Хоусянь. Чжунго нули шэхуй ды жэньсюнь хэ жэньсин (Человеческие сопогребения и жертвоприношения в рабовладельческом обществе Китая).- Вэньу. 1974, № 8.

25. Чэнь Мэнцзя. Си Чжоу тунци дуаньдай (Датировка бронзовых сосудов эпохи Западного Чжоу).- Каогу сюэбао. 1955, № 9-10; 1956, № 1-4.

26. Чэнъ Пэйфэн. Ци Чжун ху (Сосуд "Ци Чжун ху").- Вэньу. 1984, № 6.

27. Шэньси Ланьтяньсянь чуту Мишу дэн ици цзяньцзе (Краткие сведения о сосудах, принадлежавших Мишу, найденных в уезде Ланьтянь провинции Шэньси).- Вэньу. 1960, № 2.

28. Шэньси Фуфэн Чжуанбай и хао Си Чжоу цинтунци цзяоцан фацзюэ цзяньбао (Предварительный отчет о раскопках клада сосудов из бронзы эпохи Западное Чжоу в Чжуанбай уезда Фуфэн провинции Шэньси).- Вэньу. 1978, № 3.