Особенности философской и научной методологии в традиционном Китае

Проблема специфики традиционной китайской философии и особого пути ее исторического развития не нова в мировой синологии, но в последние годы, прежде всего благодаря отчетливому осознанию кардинальной роли идеологического, в особенности философского, фактора в жизни китайского общества, изучение этой проблемы поднимается на качественно новый уровень. Соответствующие сдвиги заметны как в советской, так и западной синологии (подробнее см. [26; 27]). Однако по понятным причинам наибольшее внимание к указанной проблеме сейчас привлечено в КНР, где с начала 80-х годов она стала предметом целой серии специальных публикаций и конференций (см. [29]). Условно можно сказать, что ныне история китайской философии в КНР переходит от первоначального этапа - преимущественного внимания к общим чертам китайской и западной философии - к следующему этапу - преимущественного внимания к их различиям. Самый большой интерес и горячие споры среди ученых КНР вызывают три круга вопросов: 1) соотношение материализма и идеализма, диалектики и метафизики в китайской философии; 2) характер ее категорий и основных понятий; 3) ее связь с наукой, политикой, религией и моралью.

Для разрешения этих и ряда других фундаментальных вопросов, по-видимому, следует выделить центральное звено в образуемой ими цепи взаимозависимостей. Таковым, на наш взгляд, является проблема методологии китайской философии. В любом развитом обществе именно философия обобщенно отражает в себе все сферы духовной культуры и со своей стороны играет для них роль универсальной методологии. Но и сама она не может не следовать определенной "метафилософской" формальной методологии как наиболее общей теории правильного получения и выражения истинного знания. Поэтому кажется вполне естественным при сопоставлении существенно различных философских традиций (в данном случае европейской и китайской) обратиться в первую очередь к сравнительному анализу их самых общих формальнометодологических оснований. Однако до сих пор, насколько нам известно, подобного исследования проведено не было, хотя предпосылок для этого имеется уже немало. В настоящей статье мы постараемся изложить некоторые наиболее важные результаты проделанной нами в этом новом направлении работы (см. также [25; 28; 30; 31]).

Китайская философия возникла примерно в то же время, что и древнегреческая и древнеиндийская философия, в середине I тысячелетия до н. э. Отдельные философские идеи и темы, а также многие термины, образовавшие потом "основной состав" лексикона традиционной китайской философии, содержались уже в древнейших письменных памятниках китайской культуры - "Шу цзине", "Ши цзине", "Чжоу и" ("И цзине") (конец II - первая половина I тысячелетия до н. э.), что иногда служит основанием для утверждений (особенно китайских ученых) о возникновении философии в Китае уже в начале I тысячелетия до н. э. Эта точка зрения мотивируется также тем, что в состав упомянутых произведений входят отдельные самостоятельные тексты, имеющие развитое философское содержание, например "Хун фань" из "Шу цзина" или "Си цы чжуань" из "Чжоу и". Однако, как правило, создание или окончательное оформление подобных текстов датируется уже второй половиной I тысячелетия до н. э.

Первым исторически достоверным творцом философской теории в Китае был Конфуций, осознавший себя выразителем духовной традиции жу - образованных, ученых-интеллектуалов, чье наименование стало затем терминологическим обозначением для конфуцианцев.

Согласно традиционной датировке, старшим современником Конфуция был Лао-цзы, основоположник даосизма - главного оппозиционного конфуцианству идеологического течения. Однако сейчас установлено, что первые собственно даосские произведения были написаны позднее конфуцианских, даже, по-видимому, явились реакцией на них. Лао-цзы как историческое лицо скорее всего жил позже Конфуция. Видимо, не точно и традиционное представление о доциньском (до конца III в. до н. э.) периоде в истории китайской философии как об эпохе равноправной полемики "ста школ", поскольку все существовавшие в то время философские школы самоопределялись через свое отношение к конфуцианству.

Не случайно, что закончилась эта эпоха "антифилософскими" репрессиями Цинь Ши-хуана, направленными против именно конфуцианцев. Термин жу с самого возникновения китайской философии обозначал не только и даже не столько одну из ее школ, сколько философию как науку, точнее, ортодоксальное направление в едином идеологическом комплексе, сочетавшем в себе признаки философии, науки, искусства и религии. В различные эпохи соотношение этих признаков было различным.

Во II в. до н. э. конфуцианство добилось официального статуса ортодоксальной идеологии, но до этого оно неформально обладало подобным же статусом. Следовательно, вся история китайской философии связана с фундаментальным разделением философских школ по признаку соотнесенности с ортодоксией. Этот релевантный теологии классификационный принцип имел в традиционном Китае универсальное значение, распространяясь на все сферы культуры, и в том числе на научные дисциплины.

Конфуций и первые философы-жу видели свою основную задачу в теоретическом осмыслении исторической жизни общества и личной судьбы человека. Выступая в качестве носителей и распространителей культуры, они были тесно связаны с социальными институтами, ответственными за хранение и воспроизводство письменных, в том числе исторических и литературных, документов (культура, письменность и литература в китайском языке обозначались одним термином - вэнь), и их представителями - скрибами-ши. Отсюда происходят три основные особенности конфуцианства: 1) в институциональном плане - связь или активное стремление к связи с административным аппаратом, постоянные претензии на роль официальной идеологии; 2) в содержательном плане - доминирование социально-политической, этической, обществоведческой, гуманитарной проблематики; 3) в формальном плане - признание текстологического канона, т. е. соответствия строгим формальным критериям "литературности", в качестве методологически значимой нормы.

С самого начала программной установкой Конфуция было "передавать, а не создавать, верить древности и любить ее" ("Лунь юй", VII, 1; ср. [8, т. 1, с. 153]). При этом акт передачи древней мудрости грядущим поколениям имел культуросозида-тельный и творческий характер, поскольку канонические произведения, на которые опирались первые конфуцианцы, были уже малопонятны их современникам и требовали осмысляющих истолкований. В итоге доминантными формами творчества в китайской философии стали комментаторство и экзегеза древних классических произведений. Даже самые смелые новаторы стремились выглядеть всего лишь истолкователями или восстановителями старинной идеологической ортодоксии. Теоретическое новаторство, как правило, не только не акцентировалось и не получало явного выражения, но, напротив, намеренно растворялось в массе комментаторского (квазикомментаторского) текста.

Эта особенность китайской философии определялась целым рядом факторов - от социальных до лингвистических. Древнекитайское общество не знало полисной демократии и порожденного ею типа философа, сознательно отрешенного от окружающей его эмпирической жизни во имя осмысления бытия как такового. Приобщение к письменности и культуре в Китае всегда и определялось достаточно высоким социальным статусом, и определяло его. Уже со II в. до н. э., с превращением конфуцианства в официальную идеологию, начала складываться экзаменационная система, закреплявшая связь философской мысли как с государственными институтами, так и с "классической литературой" - определенным набором канонических текстов. Издревле же подобную связь обусловливала специфическая (в том числе лингвистическая) сложность получения образования и доступа к материальным носителям культуры (прежде всего книгам).

Благодаря высокой социальной позиции философия имела выдающееся значение в жизни китайского общества, где она всегда была "царицей наук" и никогда не становилась "служанкой теологии". Впрочем, с теологией ее роднит непреложное использование регламентированного набора канонических текстов, образующих неизбывный источник для всевозможных умозрительных спекуляций. На этом пути, предполагающем учет всех предшествующих точек зрения на каноническую проблему, китайские философы с неизбежностью превращались в историков философии, и в их сочинениях исторические аргументы брали верх над логическими. Более того, логическое историзировалось, подобно тому как в христианской религиозно-теологической литературе Логос превратился в Христа и, прожив человеческую жизнь, открыл новую эру истории. Но в отличие от "настоящего" мистицизма, который отрицает как логическое, так и историческое, претендуя на выход и за понятийные, и за пространственно-временные границы, в китайской философии преобладала тенденция к демистификации мифологем за счет их полного погружения в историческую конкретику.

То, что собирался "передавать" Конфуций, было зафиксировано главным образом в историко-дидактических и литературных памятниках - "Шу цзине" ("Каноне [документальных] писаний") и "Ши цзине" ("Каноне стихов"). Таким образом, специфику китайской философии определяла тесная связь не только с исторической, но и с литературной мыслью. В ней традиционно царила литературная форма. С одной стороны, сама философия не стремилась к сухой абстрактности, а с другой стороны, и литература была пропитана "тончайшими соками" философии. По степени беллетризации китайская философия может быть сопоставлена с русской философией. Эти черты китайская философия в целом сохраняла вплоть до начала XX в., когда под влиянием знакомства с западной философией в Китае начали возникать нетрадиционные философские теории.

На основе дофилософских исторических и литературных памятников сложился автохтонный и совершенно оригинальный лексикон традиционной китайской философии. Особенности его происхождения, закрепленные канонизирующим отношением, обусловили то, что термины китайской философии не суть термины в узком смысле слова, т. е. они не однозначны, поскольку во всех языках незаимствованные и "литературные" слова, выражающие наиболее общие понятия, как правило, многозначны. Поэтому лексикон традиционной китайской философии в широком смысле практически совпадает с естественным языком (в его письменно-литературном варианте - вэньяне), а в узком смысле представляет собой чрезвычайно ограниченный круг - порядка 60-100 терминов, что соответствует основополагающим для китайской культуры классификационным наборам (подробно см. [23; 26]).

Стабильность этого круга поддерживалась тем, что определяющей в Китае была не понятийная, а терминологическая преемственность, опирающаяся на детальную нюансировку многочисленных значений одних и тех же терминов. Для китайских философов термин был стимулом для идеи, а не наоборот (это было невозможно в Европе просто потому, что философская традиция поддерживалась разноязыкими народами).

Оборотной стороной традиционной ограниченности числа проблем и категорий китайской философии явилось то, что ее термины, по-видимому, в большей степени, чем термины какой-либо другой философии, охвачены разного рода системными связями и сочетаниями (в основном классификационного характера). Отсутствие у китайских философов стремления к передаче новых идей непременно с помощью новых слов и понятий и склонность к аттестации новых идей как старых с неизбежностью приводили ко все большему взаимоопределению и взаимосвязыванию устоявшихся понятий и терминов. В результате этого процесса значение философского термина становилось функцией того или иного сочетания его с другими терминами (определенного классификационного набора). Поэтому в различных сочетаниях он мог обозначать различные, порой даже противоположные, явления, что соответствовало, хотя и на совершенно другом уровне, полисемантизму данного термина в исходных канонических текстах (где он, собственно, был не термином, а обыкновенной лексической единицей). На это обстоятельство обратил внимание уже Хань Юй (768-824), определивший категории дао и дэ как "пустые позиции" (сюй вэй) ("Юань дао" [72, цз. 11, с. 60; 7, с. 204]). И некоторые современные исследователи (например, Лю Цуньжэнь) сравнивают категории китайской философии с математическими переменными.

Размытость границ между философией, наукой и литературой в Китае приводила к использованию единой терминологии в самых широких пределах - от математики до метафизики и от метафизики до поэзии. Возможность этого предопределялась символическим характером традиционной китайской философии, в рамках которой именно символы (сян), а не слова и писания считались способными исчерпывающе выражать высшие идеи (и) ("Чжоу и", "Си цы чжуань", I, 12). Специфика понятия "символ", в том, что оно охватывает и компоненты поэтической речи, и значки логико-математических формализмов. Соответственно специфика терминов традиционной китайской философии в том, что они позволяют конструировать "многомерные" тексты, обладающие различными смысловыми уровнями: образно-метафорическим, конкретно-научным, абстрактно-философским и т. п. Поэтому, например, поэтический, рифмованный "Дао дэ цзин" поддается рациональному математическому истолкованию (показано В. С. Спириным в 1976 г. [50] и Линь Дая в 1980 г. [67]), будучи при этом отнюдь не рифмованной арифметикой, а глубоким философским сочинением.

Символ способен быть представителем потенциально бесконечного ряда различных сущностей, относящихся ко всем возможным слоям и сферам бытия. В концептуальном аспекте символическая универсальность философских текстов объясняет феномен универсального классификационизма, отраженный теориями "коррелятивного (категориального, ассоциативного) мышления" (М. Грана, Д. Боддэ, Дж. Нидэм, Ю. Л. Кроль) и "классификационных схем" (А. М. Карапетьянц, А. И. Кобзев), в прагматическом - отсутствие строгого формального разграничения между крайне метафоризированными (поэтическими) и деметафоризированными (логизированными) текстами, выражающееся, например, в недифференцированности понятий стиха и строки (предложения) - цзюй, строфы и статьи (параграфа) - чжан. Постоянно возникающая на этой почве проблема жанровой квалификации весьма существенна для понимания произведений китайской философии, поскольку философская поэма нуждается в ином подходе, нежели логико-философский трактат. Важнейшие факторы формирования категорий китайской философии как символов - это их образование: 1) на законсервированной основе многосмысленных слов родного языка, а не иноязычных терминологических заимствований (как это было в Европе начиная с римской философии); 2) в рамках иероглифической и во многом искусственной знаковой системы (вэньяня), насквозь проникнутой полисемантизмом; 3) в недрах классификационной, клишированной культуры (вэнь). Универсальность символического классификационизма имеет не только количественный (охват всех сфер действительности), но и "качественный" смысл - параллельное распространение структурно-числовой упорядоченности и на план содержания, и на план выражения. Если, например, речь шла о триаде "небо, земля, человек" и "пяти элементах" (у син), то само построение фраз данного текста, как правило, должно было иметь троично-пятеричную периодичность (в количестве знаков во фразах, количестве фраз и т. д.).

На наш взгляд, специфику традиционной китайской философии в содержательном аспекте определяет прежде всего господство натурализма и отсутствие в ней развитых идеалистических концепций типа платонизма или неоплатонизма (и тем более классического европейского идеализма нового времени), а в формальнометодологическом аспекте - отсутствие такого универсального общефилософского и общенаучного органона, как формальная логика (что, с нашей точки зрения, является прямым следствием неразвитости идеализма)*. Мы говорим именно о натурализме, а не материализме потому, что последний коррелятивен идеализму и вне этой корреляции термин "материализм" утрачивает научный смысл. Само понятие материи европейская философия получила из недр платоновского идеализма.

* (Ср. тезис Гегеля: "Силлогизм есть принцип идеализма" [5, с. 265]. Методологическое понимание логики отражено в обозначении свода логических произведений Аристотеля - "Органон" ("Орудие", "Инструмент"), которое, не будучи дано самим Стагиритом, тем не менее прекрасно соответствует его представлению о логике как об универсальной обшепознавательной пропедевтике ("аналитике"). Антиаристотелевская "истинная логика" Ф. Бэкона в качестве "нового органона" претендовала на точно такой же методологический статус.)

Исследователи китайской философии понятие идеального, как правило, усматривают в категориях у (отсутствие-небытие) (особенно у даосов) или ли (принцип-резон) (особенно у неоконфуцианцев). Однако у в лучшем случае может обозначать некоторый аналог платоновско-аристотелевской материи как чистой возможности (актуального небытия), а ли1 выражает идею упорядочивающей структуры (закономерности или "законного места"), имманентно присущей каждой отдельной вещи и лишенной трансцендентного характера*.

* (Подробный анализ этих категорий см. [24, с. 92-95, 99-107]. )

В китайской философии, не выработавшей понятия идеального, как такового (идеи, эйдоса, формы форм, трансцендентного божества), отсутствовала не только "линия Платона", но и "линия Демокрита", поскольку богатая традиция материалистической мысли не формировалась в теоретически осмысленном противопоставлении ясно выраженному идеализму и самостоятельно вообще не породила атомистики. Все это свидетельствует о несомненном господстве в традиционной китайской философии натурализма, типологически схожего с досократическим философствованием в древней Греции.

В научной литературе общепризнана специфическая этизированность традиционной китайской философии. В этом смысле ценностно-нормативный характер последней очевиден и хорошо изучен. Но обычно под этизированностью тут понимается абсолютное преобладание этической проблематики, что далеко не исчерпывает глубокого содержания данной характеристики.

Сфера этического для китайских философов всегда была не только наиболее важной, но и предельно широкой. В традиционной китайской культуре предмет этики оставался неотчлененным ют синкретического комплекса норм и ценностей этикета, ритуала, обрядов, обычаев, неписаного права и т. п.

Для сравнения укажем, что в Европе выделение этики в особую философскую дисциплину со специальным терминологическим обозначением (ethika) и собственным предметом осуществил уже Аристотель в IV в. до н. э. Кроме того, здесь со времен стоиков этика стала считаться одной из трех основных частей философии наряду с логикой-методологией и физикой (вместе с метафизикой), а в послекантовскую эпоху была признана особой наукой о внеэмпирической области должного.

Конечно, и в Европе с античности существует философская тенденция к универсализации этики. Достаточно вспомнить "Этику" Спинозы с ее всеобъемлющим содержанием (от онтологии до психологии) и "геометрическим" методом. В наши дни также на фоне популярных представлений об относительной узости сферы моральных конвенций высказываются универсалистские взгляды на этот предмет. Например, А. Швейцер писал: "Я установил, что наша культура не имеет достаточно этического характера. Тогда возникает вопрос, почему этика оказывает столь слабое влияние на нашу культуру? Наконец, я пришел к объяснению этого факта тем, что этика не имеет никакой силы, так как она непроста и несовершенна. Она занимается нашим отношением к людям, вместо того чтобы иметь предметом наши отношения ко всему сущему. Подобная совершенная этика много проще и много глубже обычной. С ее помощью мы достигнем духовной связи со вселенной" (цит. по [6, с. 118]).

Как явствует из приведенного рассуждения, проповедуемый в нем принцип отнюдь не доминировал в европейской философии. Но, думается, он играл существенную роль в религиозно-теологической мысли, для которой теизирующая онтологизация моральных ценностей и норм вполне закономерна.

В китайской философии, никогда не противопоставлявшей себя религии, но успешно ее ассимилировавшей, отсутствовала указанная спецификация этики, а также принципиальная дифференциация в последней теоретического и практического, сущего и должного, благодаря чему сфера морального всегда считалась предельно широкой и онтологически обусловленной. Согласно Г. Роземонту, китайские мыслители разрабатывали отсутствовавшую на Западе "моральную теорию человеческих действий", которая была призвана интеллектуально санкционировать систему исконных ритуалов, обрядов и обычаев в качестве необходимого и достаточного регулятора жизни в обществе [104, с. 60-61].

Более того, в китайской философии этика имела не только социальный и антропологический, но также гносеологический и онтологический смысл. Основные виды знания различались по их моральной значимости (см., например, [24, гл. 8]), а фундаментальные параметры бытия трактовались в этических категориях, таких, как "добро" (шань), "благодать-добродетель" (дэ), "подлинность-искренность" (чэн), "гуманность" (жэнь) и пр. (см., например, [24, с. 149-150]). Поэтому некоторые современные исследователи и интерпретаторы конфуцианства видят его специфическую заслугу в выработке уникальной теории - "моральной метафизики" (см. [27, с. 163-164; 97]).

Так, имея в виду кантовскую постановку проблемы соотношения морали и религии, современный китайский философ и историк отечественной философии Моу Цзунсань следующим образом определяет специфику конфуцианства: "У конфуцианцев мораль (дао-дэ) не замкнута в ограниченной сфере, не составляет с религией две противоположные сферы, как на Западе. Мораль у них обладает безграничным проникновением. Моральные действия имеют границы, но та реальность, на которой они основаны и благодаря которой являются таковыми, безгранична" [68, с. 6]. Эта безграничность - уже сфера религии. Моу Цзунсаню вторит другой известный ученый и мыслитель, Ду Вэймин: "Конфуцианская этика с необходимостью простирается в область религии" [107, с. 8].

Моральная метафизика (дао-дэ ды син-шан-сюэ) в терминах Моу Цзунсаня не тождественна метафизике морали (дао-дэ чжи син-шан-сюэ). Последняя делает упор на мораль, объясняет ее доопытный характер. Первая же делает упор на метафизику и трактует обо всем существующем в мире, благодаря чему включает в себя и онтолого-космологические положения. Моральная метафизика сформировалась на основе анализа моральной практики и священного писания (канонов), отличаясь от западной чистой метафизики. Ее "смысл в том, чтобы, следуя дорогой морали, прийти к метафизике или обосновать метафизику, следуя дорогой морали. Это соответствует формированию "моральной религии" (дао-дэ ды цзун-цзяо)" [68, с. 9].

Как считает Моу Цзунсань, Кант не справился с задачей создания моральной метафизики, не смог решить проблему единства природного и морального миров. Моральная метафизика должна быть одновременно теологией. После Канта западная философская мысль стремится к этому, утверждает китайский ученый. Но именно неоконфуцианцы эпох Сун и Мин (X-XVII вв.) "явились создателями полноценной "моральной метафизики"", тем самым превзойдя Канта [68, с. 10].

Сходную точку зрения отстаивает один из крупнейших китайских философов XX в., виднейший историк китайской философии Фэн Юлань. Он полагает, что, идя этическим путем, неоконфуцианцы продвинулись дальше онтологического анализа в своем стремлении привести к единству выявляемое в подобном анализе наиболее общее противоречие между частным и общим. Методом достижения этой цели у них стала аккумуляция моральных поступков. Таким образом, заключает китайский мыслитель, Кант и неоконфуцианцы двигались в одном направлении, "но Кант все же не высказал того, что уже высказали представители учения о дао", т. е. неоконфуцианцы [71, с. 62].

Все упомянутые здесь исследователи сходятся на том, что в неоконфуцианстве достигло своего апогея конфуцианское стремление к осмыслению мира как этического универсума. Однако, подчеркнем, возможным это оказалось именно потому, что этика в конфуцианстве не была специфицирована ни предметно, ни методологически, ни категориально. К методологии мы далее обратимся специально, что же касается проблемы категориальной спецификации, то ее целесообразно рассмотреть на примере одного из центральных терминов китайской философии - ли, который можно перевести словом "благопристойность" или сочетанием "этика-ритуал".

"Ритуализованное" этимологическое значение ли - "культовое действие с сосудом", зафиксированное в его исходной форме, изображающей такой сосуд,- роднит данный иероглиф с фундаментальным онтологическим термином ти (тело, строй, сущность, субстанция), графическую основу которого составляет изображение того же ритуального сосуда [в современном начертании эти знаки различаются левыми частями: у ти - это элемент "кости" (гу), у ли - "проявлять" (ши)].

В этимологическом родстве ли и ти заложено зерно позднейшей философской онтологизации этики-ритуала в Китае, где соответствующее понятие стало мыслиться как выражение важнейшего фактора не только культуросозидания, но и космоупорядочения. Если первоначально, в дофилософский период (т. е. до середины I тысячелетия до н. э.), это онтологическое воздействие ли считалось зиждущимся на религиозном ритуале, то затем оно получило преимущественно этическое истолкование.

Встречающаяся уже в древнейших (конец II - начало I тысячелетия до н. э.) письменных памятниках - "Шу цзине" и "Ши цзине" - категория ли, согласно их текстологическому анализу, который провел финский синолог П. Никкила, обозначала обряды, дающие возможность преодолеть политические конфликты и отражающие единство мира, а также храмовые и дворцовые ритуалы и формы поведения сановников по отношению к народу [102, с. 137-143 и сл.]. В этих произведениях термин ли был еще слабо разработан, о чем свидетельствует его относительно редкое употребление: в "Шу цзине", состоящем примерно из 25 тыс. иероглифов, он встречается 18 раз, а в "Ши цзине", состоящем примерно из 30 тыс. иероглифов,- 10 раз.

С рождением философского учения Конфуция категория ли обрела самый высокий статус, войдя в шестерку его наиболее значимых, ключевых понятий. Об этом свидетельствует и частота употребления данного термина в "Лунь юе" ("Суждения и беседы"): 74 или 75 раз на примерно 16 тыс. иероглифов текста. Конфуцием категория ли была теоретически осмыслена и превращена в самую общую характеристику правильного общественного устройства и поведения человека по отношению к другим и к себе: "Правитель [должен] руководить подданными посредством ли". "Преодоление себя и обращение к ли составляет гуманность. В день, когда преодолеют себя и обратятся к ли, Поднебесная вернется к гуманности [...] Не следует смотреть на несоответствующее ли, не следует слушать несоответствующее ли, не следует говорить несоответствующее ли" ("Лунь юй", III, 19, XII, 1-ср. [8, т. 1, с. 147, 159]).

Распространение подобного контроля на чувственную сферу стало у Конфуция основой для придания ли статуса общегносеологического норматива: "Расширяя [свои] познания в культуре (вэнь) и стягивая их с помощью ли, можно избегнуть нарушений" ("Лунь юй", VI, 25/27, XII, 15; ср. [8, т. 1, с. 153]).

В целом с самого своего зарождения конфуцианство сосредоточило внимание на категории ли, ставшей одним из его важнейших символов. И в китайской духовной традиции именно за Конфуцием закрепился образ первого идеолога и ревностного проповедника ли. Более того, согласно некоторым конфуцианцам, например Ли Гоу (1009-1059), Янь Юаню (1635-1704), Ли Тинканю (около 1755-1809), в ли заключена главная идея Конфуция. Поэтому не случайно именно концепция ли стала центральной мишенью критических выпадов против конфуцианства со стороны конкурировавших с ним философских школ.

Из основателей таких школ только родоначальник даосизма Лао-цзы, согласно древней легенде, встречался с Конфуцием. Сообщение об этой встрече в беллетристической форме впервые зафиксировано в даосском трактате "Чжуан-цзы" [78, с. 91-95, 131-132; 38, с. 207-210, 241-242], а затем "верифицировано" в "Ши цзи" ("Исторические записки", цз. 63 [83, с. 180; 61, с. 56]) крупнейшего древнекитайского историка Сыма Цяня (около 145 - около 86 гг. до н. э.). Описание последнего начинается со знаменательных слов о том, что Конфуций прибыл к Лао-цзы с вопросом о ли, т. е. именно этот предмет представлен в виде важнейшей проблемы теоретической дискуссии между конфуцианством и даосизмом (историческая малодостоверность данной конкретной встречи лишь подчеркивает символическую значимость ее теоретического смысла).

Даосы обрушились на вымученную искусственность и бесплодный ригоризм конфуцианского ли с позиций гедонистического следования природному естеству (см., например, "Чжуан-цзы", гл. 29, 31 [78, с. 194-203, 205-208; 38, с. 293-301, 304-309]). В раннем даосизме ли представлено как результат последовательной деградации дао, благодати-добродетели (дэ), гуманности (жэнь), должной справедливости (и) и источник утраты верности (чжун) и благонадежности (синь) ("Дэо дэ цзин", § 38 [8, т. 1, с. 126]). Моисты с позиций социально-экономического утилитаризма ("должная справедливость - это польза-выгода") и понимания ли как "почтительной осторожности" (цзин1) [69, с. 191; 8, т. 2, с. 68] подвергли критике чрезмерное увлечение конфуцианцев обрядово-церемониальной стороной ли, ее усложнение до крайне изощренных и трудновыполнимых форм ("Мо-цзы", гл. 39 [69, с. 177-189; 8, т. 1, с. 198]). Легисты, также отвергая ли как высший принцип социальной регуляции, в качестве альтернативы выдвинули административные правила и юридические законы (фа) (см., например, "Шан цзюнь шу", гл. 1 [82, с. 1-2; 8, т. 2, с. 211-2143).

Само выдвижение указанных принципов в противовес ли обнаруживает сверхэтическую природу последнего. Если бы осуществление ли означало только правильную регуляцию в сфере этики, то оно могло бы безболезненно сочетаться и со следованием природному естеству, и с социально-экономическим утилитаризмом, и с административно-правовой законностью, поскольку все это - разные уровни общественного бытия и человеческой жизни. Иное дело - если считать ли универсальной нормой, распространяющей свою юрисдикцию на все эти уровни, но тогда подобная норма перестает быть чисто этической (в обычном для нас смысле этого слова).

Конфуцианцы, конечно, не оставляли без внимания критики в свой адрес и развивали собственные взгляды на ли. Двузначность термина ли как "этики" и "ритуала" позволила двум главным последователям Конфуция и основателям противоположных течений в конфуцианстве - Мэн-цзы (около 372 - около 289) и Сюнь-цзы (около 330 или 313 - около 238 или 227) - по-разному истолковать ли: как внутреннее моральное качество человека и как налагаемую на него извне социальную форму соответственно (см., например, [24, с. 123-125; 92]). Исходя из признания врожденной доброты человеческой природы (син), Мэн-цзы утверждал: "Не имеющий отказывающего [себе] и уступающего [другому] сердца - не человек [...] Отказывающее [себе] и уступающее [другому] сердце - начало ли". Человеку это начало принадлежит так же, как рука или нога ("Мэн-цзы", II А, 6). "Все люди обладают благоговеющим и почтительно-осторожным сердцем [...] Благоговеющее и почтительно-осторожное сердце - это ли [...] Ли [...] не внедрено в меня извне, оно мне исконно присуще" ("Мэн-цзы", VI А, 6; ср. [8, т. 1, с. 244]). Напротив, доказывая положение об изначальной недоброте человеческой природы, Сюнь-цзы ссылался на то, что человеку от рождения присущи желания и стремления, прежде всего - любовь к выгоде и плотские страсти, губящие ли. Правила же ли были установлены в обществе древними совершенномудрыми для обуздания злой природы человека [70, с. 289; 8, т. 2, с. 200-201] и являются источником культуры (вэнь) [70, с. 274; 8, т. 2, с. 190].

Проделав семантическую эволюцию от "ритуала" к "этике", а точнее, от "этизированного ритуала" к "ритуализованной этике", категория ли в самом общем смысле стала выражать идею социального, этического, религиозного и общекультурного норматива, вошла в один ряд с такими фундаментальными для китайской философии понятиями, как "гуманность", "должная справедливость", "разумность" и "благонадежность". Названные столь различные значения ли в дальнейшем сохранялись за этой категорией, что давало возможность разным мыслителям трактовать ее в весьма широкой смысловой амплитуде.

Ли, как мы уже отметили, стало одним из центральных понятий конфуцианства, в собрание основополагающих текстов которого - "Тринадцатиканоние" ("Ши сань цзин") входят три специально посвященных ли произведения: "Чжоу ли", "И ли" и "Ли цзи" - "Этико-ритуальные нормы [эпохи] Чжоу", "Образцовые церемонии и этико-ритуальные нормы" и "Записки об этико-ритуальных нормах". В последнем из них, наиболее значимом, категории ли придан универсальный регулятивный смысл посредством определения с помощью омонимичного термина ли1 ("принцип-резон").

Это определение стало классическим, а сформулированное в "Ли цзи" учение о ли образовало незыблемый фундамент конфуцианских и вообще традиционных для Китая представлений о культуре (см. [24, с. 94-95; 94]). Например, один из крупнейших неоконфуцианцев, Ван Янмин (1472-1529), утверждал: "Слово "ли" тождественно слову "принцип". Доступные наблюдению проявления принципов называются культурой (вэнь), недоступное наблюдению сокровенное (вэй) в культуре называется принципом. Но только все это - единая вещь (у)" [63, с. 16]. "Принцип" - фундаментальнейшая онтологическая категория китайской философии, и ее прямое отождествление с ли представляет собой, быть может, самое яркое доказательство онтологизированности китайской этики.

Проблеме внутрисемантической моральной оценочности всего конфуцианского понятийного аппарата посвятил специальную работу американский синолог А. С. Куа [93]. Конфуцианское мировоззрение, по его мнению, будучи дискурсивно выраженным, приобретает черты характеристики, отличной от описания (дескрипции). Характеристика не подлежит критериям доказуемости, не обладает эпистемическим статусом и объяснительной функцией, она формируется с помощью "амфибиозных понятий" [93, с. 81]. Вводя данный термин, А. С. Куа следует за Р. Фогелином, использующим понятие "амфибиозное высказывание" [96, с. 42]. Амфибиозное понятие в едином выражении объединяет две точки зрения на предмет - описательную и оценочную. Оно может быть истолковано как "протометафизическое понятие" [93, с. 84, 118, примеч. 29].

Оперирующее такими понятиями конфуцианское мировоззрение в существе своем морально, т. е. аксиологически и деонтически модализировано, построено на оценочно-предписывающем представлении о том, что заключенный в нем идеал должен быть воплощен в жизнь и связан с интересами, желаниями, надеждами, волей его носителей. Поэтому А. С. Куа утверждает, что характеристика конфуцианского мировоззрения в целом подразделяется на "ответную чувствительность" (responsive sensibility) и "когнитивный смысл" (cognitive sense).

Первая представляет собой оценочную, волевую и аффективную реакцию субъекта на проблемную ситуацию, второй - дискурсивный взгляд на действительность. Конфуцианский мыслитель - прежде всего практик, а не создатель моральной теории, нормативной этики или метаэтики, поэтому его мировоззренческая характеристика есть не что иное, как руководство к действию. Опыт предшествует ей в качестве предпосылки понимания и вытекает из нее в качестве реализации практических предписаний.

Свою основную гипотезу А. С. Куа формулирует так: "Язык конфуцианского морального мировоззрения - это характеристика, включающая в себя амфибиозные понятия, которые служат главным образом для расширения (amplification) и когнитивного смысла, и действенного значения морального мировоззрения как объединяющей перспективы целостной человеческой жизни" [93, с. 86]. В более детализированном виде разбираемую характеристику, с точки зрения американского синолога, отличают следующие черты: "1) собственный предмет, т. е. идеальная концепция соотношения человеческих существ с природным миром; 2) имплицитная оценка настоящего мира как в некотором отношении неудовлетворительного, что определяет данное мировоззрение в качестве приемлемой реакции, воплощающей ответную чувствительность; 3) когнитивный смысл, создаваемый с помощью амфибиозных понятий; 4) стремление склонить реципиента к осуществлению мировоззрения в его собственной жизни; 5) само мировоззрение, играющее роль объединяющей перспективы для рассматриваемых вещей, включая сюда объекты, события и личность; 6) допущение, что данное мировоззрение резонно для всякого, кто испытал на опыте подобную проблемную ситуацию" [93, с. 81-82].

Совершенно независимо сходная точка зрения была нами выражена за шесть лет до появления книги А. С. Куа в работе "Гносеологические установки первых конфуцианцев", опубликованной в 1976 г. [18]. Она также строилась на анализе конфуцианской философии, которая, как мы полагаем, в традиционном Китае всегда играла роль общетеоретической парадигмы. Это означает, что конфуцианскую методологию и категориальный аппарат можно считать показательными (с известными ограничениями, разумеется) для всей философской и научной мысли в традиционном Китае.

В упомянутой работе были сформулированы следующие выводы: "1. У древних конфуцианцев в понятие знания необходимо входит понятие о соответствующем действии... В мыслях Конфуция структура самого отношения между познающим и познаваемым или познавшим и познанным бинарна: она состоит из дескриптивного и прескриптивного элементов. Другими словами, знание какой-либо ситуации включает в себя описание ее и предписание к определенному действию. 2. Критерием правильности долженствований, вмонтированных в каркас знания, являются традиционные нормы (писаные и неписаные). 3. Два других элемента гносеологического отношения, его субъект и объект, чтобы вступить в таковое, должны быть строгим образом морально квалифицированы. 4. Познание истолковывается как функция бытия личности, а всякое знание - как модус ее добродетели. 5. Совершенная личность (древние совершенномудрые ваны) постулируется как морально, а следовательно, и гносеологически конституирующий фактор. 6. Явно угадывается убеждение в том, что "уровень интеллектуальности" пропорционален не количеству, а качеству знания, иначе говоря, шкала знаний, соответствующих степеням мудрости, подчинена правилу "лучше меньше, да лучше". Видимо, этим объясняется положение "Мэн-цзы" о том, что великий человек сохраняет "детское сердце" (IV Б, 12). Как раз детскому уму свойственно знать не много, знать "чувственно" и не сомневаться в знаемом. 7. Предметная область морального знания охватывает всю объективную действительность" [18, с. 632-633] (см. также [24, с. 183-220]).

Использованный в названии процитированной работы термин "установки" аналогичен "амфибиозным понятиям" у А. С. Куа, т. е. призван показать, что речь идет не о чистых концепциях или дескрипциях, а о представлениях, органично сочетающих в себе понятийное, концептуальное, теоретическое знание с практическими, деонтическими и аксиологическими нормами.

Примером явно и предельно аксиологизированного понятия в китайской философии может служить понятие "человек", выделенность которого из среды птиц и зверей определялась и в конфуцианстве, и в даосизме как большая ценность (гуй) (см., например, "Сюнь-цзы" [70, с. 104; 8, т. 2, с. 158] и "Ле-цзы" [66, с. 80-81; 38, с. 110]). Но поскольку ценностные характеристики конвенциональны и в отличие от объективных истинностных признаков легко допускают субъективно-избирательные, произвольные трактовки, постольку понятие "человек" могло подвергаться существенным трансформациям, то расширяясь, то сужаясь. Если Хань Юй расширял понятие "человек" до распространения на птиц и зверей ("Юань жэнь" [72, цз. 11, с. 67; 7, с. 210]), то Мэн-цзы, Сюнь-цзы и Ян Сюн (53 г. до н. э.- 18 г. н. э.), напротив, сужали его до того, что причисляли к птицам и зверям людей, не подпадающих под такие ценностно-нормативные характеристики, как гуманность, должная справедливость и ли ("Мэн-цзы", IV Б, 19, II А, 6 [70, с. 7, 104; 86, с. 2; 8, т. 2, с. 145-146, 157-158]. См. также [24, с. 173-174]). Подобные трансформации возможны именно благодаря аксиологическим и деонтическим компонентам в содержании понятий.

Итак, важнейшие специфицирующие особенности традиционной китайской философии заключены в ее понятийном аппарате и методологии. Причем одно с другим сущностно связано. Нормативная и аксиологическая семантика терминов китайской философии соответствовала ее нумерологической методологии, чуждой теоретической установке на истинностные значения, которая была присуща традиционной европейской логике.

Одним из следствий общеметодологической роли логики в Европе стало обретение философскими категориями прежде всего логического смысла, восходящего к грамматическим моделям древнегреческого языка. Сам термин "категория" имеет в виду то, что "высказывается", "утверждается" (categoreo). Китайские аналоги категорий, восходя к мифическим представлениям, гадательной практике, хозяйственно-упорядочивающей деятельности, обладали прежде всего натурфилософским смыслом и использовались в качестве классификационных матриц (например, двоичная - инь-ян, или лян и - "двоица образов", троичная - тянъ, жэнь, ди - "небо, человек, земля", или сань цай - "три силы", пятеричная - у син - "пять элементов") (подробно см. [23; 26]). Современный китайский термин "категория" (фань-чоу) восходит к обозначению квадратного девятиклеточного (9 чоу) построения (по модели ло шу), на котором основан "Хун фань" ("Величественный образец" - гл. 24 "Шу цзина").

Место науки логики (первой подлинной науки в Европе; второй была дедуктивная геометрия, поскольку Евклид следовал за Аристотелем*) как всеобщей познавательной модели (органона) в Китае, с нашей точки зрения, занимала так называемая нумерология, т. е. теоретическая система, элементами которой являются математические или математикообразные объекты - числовые комплексы и пространственные структуры, связанные, однако, между собой главным образом не по законам математики, а как-то иначе - символически, ассоциативно, фактуально, эстетически, мнемонически, суггестивно и т. п.

* (Если применение дедуктивного метода в геометрии датировать более ранним временем, связывая его с не дошедшим до нас геометрическим трактатом Гиппократа Хиосского (конец V в. до н. э.) [41, с. 462], то и появление "элементов логики" (отдельных логических идей) можно обнаружить у элеатов и Гераклита (см., например, [39, с. 8-14]). При несомненном влиянии друг на друга логики и математики в древней Греции, видимо, все-таки первая сыграла методологическую роль по отношению ко второй, а не наоборот (см. [42; 37, с. 5-6]).)

Начало комплексному изучению проявлений нумерологической методологии было положено на Западе блестящей новаторской книгой М. Гранэ [99], в СССР - работами В. С. Спирина [49; 44-48; 51-56; 58; 59], А. М. Карапетьянца [11-14; 16] и автора этих строк [19-23; 25; 28; 30; 31]. К своим исследованиям в данной области последний в значительной мере был побужден выразительными фактами, вскрытыми в оригинальных трудах В. С. Спирина и А. М. Карапетьянца. Именно эти специалисты подняли изучение многих проблем классической синологии на качественно новый уровень, убедительно продемонстрировав общеметодологический характер нумерологических схем.

Что же касается концепции "нумерологической методологии", как таковой, и обозначающего ее термина, то это - продукты творчества автора настоящей статьи. А. М. Карапетьянц пользуется термином "нумерология" как синонимом "числовой системологии", понимая под тем и другим древнекитайскую науку алгебраического типа [13, с. 65, 67]. В. С. Спирин с большей радикальностью оценивает древнекитайскую методологию как науку, а именно как науку логики, самым тесным образом связанную с математикой, поэтому он решительно выступает против термина "нумерология", усматривая в нем указание на ненаучность данной методологии [59, с. 215-216]. Действительно, этот термин имеет такой смысл в западной синологии. Дж. Нидэм, например, определяет нумерологию как производный от "коррелятивного мышления" числовой мистицизм [100, т. 2, с. 272, 287], или "игру с числами, в которой связываются вещи, по современным данным не имеющие друг с другом никакой связи" [100, т. 2, с. 271], и утверждает, что китайский "нумерологический символизм" древности и средневековья "не имел ничего общего с истинной математикой" и ничего не внес в развитие науки [100, т. 2, с. 273].

С одной стороны, в отличие от А. М. Карапетьянца и В. С. Спирина автор этих строк не считает нумерологическую методологию ни логикой, ни наукой вообще. Более того, он рассматривает ее как оппозиционную альтернативу науке логики в ее общеметодологической функции. Поэтому ему кажется вполне приемлемым "ненаучный" эпитет "нумерологическая". С другой стороны, видимо, нуждается в корректировке столь резкое, как у Дж. Нидэма, противопоставление науки и нумерологии в Китае, где вторая, с нашей точки зрения, была философской методологией для первой. Впрочем, Дж. Нидэм сам замечает, что пифагорейская нумерология сыграла важную роль в развитии европейской науки, серьезно повлияв на научную мысль не только античности, но и эпохи Ренессанса [100, т. 2, с. 287]. Кроме того, понятие китайской нумерологии у Дж. Нидэма не имеет общеметодологического смысла и поэтому принципиально отличается от предлагаемого нами понятия нумерологической методологии.

Китайская нумерология во многом напоминает пифагорейство как учение о музыкально-числовой структуре космоса. Числовой ее аспект самоочевиден, что же касается музыкального, то в традиционном Китае - государстве "ритуала и музыки" - он всегда был объектом пристального внимания и тщательной разработки. Совершенно прав Цянь Вэныоань, утверждающий, что вершиной традиционной китайской науки стала математическая теория музыки, а не теория магнетизма, как считает Дж. Нидэм [103, с. 21, 76-81]. Пять тонов китайской пентатоники представляют собой один из главных коррелятов основополагающей онтологической структуры - "пять элементов" (у син) (подробно см. [21-23]). Китайская нумерология и пифагорейство аналогичны по своим идеям, но противоположны по тем ролям, которые они играли в соответствующих культурах. Своим статусом китайская нумерология подобна методологически доминировавшей европейской логике, а пифагорейство - оттесненной на задний план китайской протологике (о ней - ниже). Таким образом, между нумерологией и логикой (протологикой) в традиционных культурах Китая и Европы наблюдается обратная пропорциональность.

Согласно Платону, числа (пифагорейски понимаемые как обладающие геометрическими ипостасями, т. е. "квадратные", "прямоугольные" и "треугольные") занимают среднее положение между вещами и идеями. Точно так же нумерология занимает срединное положение между эмпирикой и логикой. Числа суть простейшие абстракции. Счет, по определению К. Маркса,- это "первая теоретическая деятельность рассудка, который еще колеблется между чувственностью и мышлением" [1, с. 31]. Для чисел и геометрических структур безразличны свойства счисляемых и структурируемых предметов, поэтому нумерология способна играть роль универсальной методологии. Для китайских мыслителей сосчитать и представить в геометрически структурированном (табличном) виде, т. е. классифицировать (гэ, лэй), даже без логического упорядочивания,- значит добиться окончательной познавательной оформленности (отсюда популярность образований вроде "пяти постоянств", "семи чувств" - вплоть до "четырех модернизаций").

Нумерологическая методология неразрывно связана с отличающим китайскую философию и культуру вообще феноменом классификационизма, уже частично описанным в нашей литературе (см. упомянутые работы В. С. Спирина, А. М. Карапетьянца и А. И. Кобзева). Поэтому, если можно согласиться с мнением видного современного математика, согласно которому наличие в китайском языке развитой системы классификаторов - счетных слов - свидетельство неразвитости математического мышления [35, с. 10], то при этом следует помнить, что в данном случае речь может идти только о математическом мышлении в его современном понимании, т. е. таком, которое имеет самостоятельную сферу приложения и не рассчитано на роль не только методологии мышления вообще, но даже и общенаучной методологии. Китайская же нумерология претендовала на подобную роль. Но она оставалась на уровне квазиматематического мышления, так как, распространяясь на сложные и нематематические объекты, заведомо исключала возможность собственно математической формализации. Кроме того, отсутствие у китайской математики логико-дедуктивных оснований создавало теоретический вакуум, легко заполнявшийся нумерологической методологией. Например, четыре основные математические операции (сложение, вычитание, умножение и деление) китайские мыслители вплоть до XVIII в. выводили из магического квадрата ло шу и "магического креста" хэ ту (см. [89-91; 100, т. 2, с. 304-345, т. 3, с. 55-62; 99, с. 177-208; 21]).

Красочные примеры нумерологических "кентавров" - фантастических сочетаний "вычислимого и невычислимого" - содержатся в тексте "Хуайнань-цзы": "Небо - один, земля - два, человек - три. Трижды три - девять. Девятью девять - восемьдесят один. Один правит солнцем. Солнце сосчитывается десятью (десятичным циклом.- А. К.). Солнце правит человеком. Поэтому человек рождается после десяти лун [беременности]. Восемью девять - семьдесят два. Два правит четным. Четное существует благодаря нечетному. Нечетное правит двенадцатеричным циклом (чэнь). Двенадцатеричный цикл правит луной. Луна правит лошадью. Поэтому лошадь рождается через двенадцать лун [беременности]" и т. д. [73, с. 60]; "[Состояний] зрелости - пять, конечных [состояний] - девять. Пятью девять - сорок пять. Поэтому дух за сорок пять дней совершает одно перемещение. Посредством троек приводят в соответствие пятерки. Поэтому проходит восемь (3+5 = 8.-А. К.) перемещений, и год оканчивается (45×8 = 360 дней.- А. К.)" [73, с. 49], ср. [100, т. 2, с. 271-272].

В приведенных сентенциях нумерологический смысл семантически явлен и поэтому самоочевиден, однако часто он бывает скрыт в синтаксисе или архитектонике текста. Поскольку подобные "шифры" обнаруживаются и дешифруются с большим трудом, а кроме того, не освещены в нашей научной литературе, позволим себе более подробно на них остановиться. Тут в первую очередь следует обратиться к "Чжоу и", одному из древнейших и наиболее почитаемых произведений традиционной китайской культуры, еще далеко не разгаданному и не имеющему аналогов в мировой литературе. "Чжоу и" состоит из канонической и комментирующей части - "И цзина" и "И чжуани". Обозначение канона- "И цзин" (в русском переводе - "Книга Перемен") часто употребляется как синоним всего "Чжоу и". Этот полифункциональный (от философии до мантики) текст, основу которого составляет система графических символов (64 гексаграммы), стоит во главе "нумерологического Органона" (см., например, [51; 56; 57; 60; 13; 15; 17; 33; 9; 10; 21; 25; 100, т. 2, с. 304-345]) и поэтому распространяет свои "чары" на всю китайскую классику.

В частности, наименования гексаграмм № 41 и № 42 - Сунь (Убыль) и И (Приумножение), будучи важными терминами китайской философии (см. [56; 75, с. 431-437]), используются в "Дао дэ цзине": именно в § 41 68-параграфного варианта разбивки Вэй Юаня (1794-1857) и в § 42 совершенно иного - 81-параграфного варианта Ван Би (226-249), а также в 41-м стихе 64-членной, т. е. соответствующей 64 гексаграммам, второй части другого известного даосского трактата, "У чжэнь пянь" (XI в.) (о его структуре см. [62]). Таковы простейшие случаи числовой обусловленности понятий. Более сложен код разбираемой пары терминов - сунь и и в "Лунь юе". Здесь она встречается в двух главах три раза - в гл. 2 § 23, гл. 16 § 4 и § 5. Прежде всего заметим, что 2 и 3 - основополагающие нумерологические числа (подробнее об этом - ниже), произведение которых равно 6, и что в данных обозначениях глав и параграфов использованы все цифры от 1 до 6, а число 6 выражает общее количество рассматриваемых терминов. Далее, запишем в две (соответствующие двум главам) строки и суммируем числа, обозначающие номера глав и параграфов:

2 + 23 = 52 = 25

16+4+5=16+9=42+32=25.

Результат в обеих строках одинаков - 25, а это число занимает центральную, 41-ю (!) позицию в полной (81-клеточной) матрице таблицы умножения. Кроме того, сумма всех чисел, обозначенных отдельно взятыми цифрами из номеров глав и параграфов, равна 23 (2 + 2 + 3+1+6+4+5 = 23), а это число тождественно номеру параграфа с первым вхождением данных терминов в текст и номеру гексаграммы И в Расположении Вэнь-вана, если считать от конца. Оно может быть интерпретировано как 11 + 12, где 11 и 12 - номера гексаграмм Сунь и И в отдельно взятой второй части "И цзина" - канонического раздела "Чжоу и" (которая начинается с гексаграммы № 31). Далее, § 23 гл. 2 (первое вхождение) по абсолютному счету - 39-й (гл. 1 состоит из 16 параграфов), а § 5 гл. 16 (последнее вхождение) - 429-й (согласно разбивке гарвард-яньцзинского индекса). 429 = 39×11, т. е. первое и последнее вхождения соотносятся как 1 и 11 и между ними "расстояние" в 10 периодов - целостный цикл, кроме того, 11 - известное сакральное число, символизирующее союз Неба - 6 и Земли - 5 (см., например, [64, с. 33; 8, т. 2, с. 12; 99, с. 198-208]), оно же зашифровано в номерах гексаграмм Сунь и И - 41 и 42: 4+1+4+2=11. 39 и ранее полученное 25 в сумме дают 64 - число всех гексаграмм.

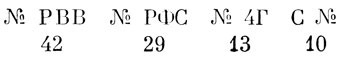

Неоконфуцианцы с еще большей активностью создавали подобные нумерологические конструкции. Так, Сыма Гуан (1019-1086), прокомментировавший аналог "Чжоу и" - "Тай сюань цзин" ("Канон великой тайны") Ян Сюна [85], поставил в соответствие его 81 тетраграмме 60 гексаграмм, использовав 39 гексаграмм по одному разу и 21 - по два раза. В получившейся последовательности гексаграмма № 41 Сунь соответствует тетраграмме № 55, но если не считать повторяющиеся гексаграммы (приравнять тождественные пары к единицам), то ее позиция оказывается именно 41-й. Еще любопытнее тут нумерологический код гексаграммы № 42 И. Напомним, что под номерами гексаграмм обычно имеются в виду их номера в Расположении Вэнь-вана (РВВ). В Расположении Фуси (РФС) их номера иные, в частности у И - 29-й. Таким образом, в последовательности Сыма Гуана каждой гексаграмме соответствует по крайней мере четыре числа: № РВВ, № РФС, № параллельной тетраграммы (№ 4Г), собственный № (С №), получаемый при учете только различающихся гексаграмм. Рассмотрим эти числа для И:

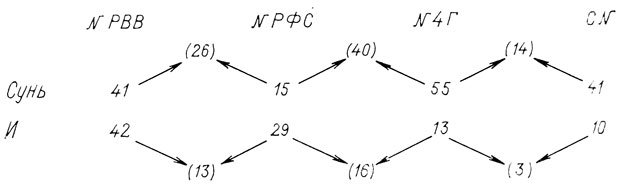

Из данных чисел посредством сложения получаются важнейшие, связанные с И и обнаруженные ранее в "Лунь юе" "сложные" числа: 29 + 13 = 42, 13 + 10 = 23, 29 + 10 = 39. Сравним теперь разбираемые четверки чисел для Сунь и И:

Воспроизведенные ряды обнаруживают интересное свойство, показанное на схеме. Стрелки указывают на числа, представляющие собой разность чисел, от которых эти стрелки отходят. Полученные таким образом новые, производные ряды - 26, 40, 14 и 13, 16, 3 - обладают единым свойством: в каждом из них крайние числа представляют собой разность двух остальных или центральные - сумму крайних. Правда, пока не вполне ясно, какие из отмеченных числовых "композиций" - продукт сознательного творчества, а какие - их автоматические следствия.

От нумерологии, проникающей в архитектонику текста, обратимся к примеру ее внедрения в само содержание научной концепции. Выдающийся китайский астроном и математик Чжан Хэн (78-139), определяя различные категории небесных тел, указывал на существование 2500 "действительных звезд" (вэй син) и 11520 "сокровенных звезд" (вэй1син) [79, кн. 1, с. 439].

2500 - это округленное количество доступных невооруженному глазу небесных тел, т. е. эмпирически полученная величина. Ц520, напротив,-априорно заданное число из "Си цы чжуани" (I, 9), чистейший продукт нумерологии "Чжоу и", символизирующий всю тьму вещей (10 000 - вань у). Поэтому в одном ряду соединились эмпирическая и нумерологическая величины.

Рассмотрим подробнее фундаментальное нумерологическое число 11 520. Оставив пока в стороне весьма интересный вопрос о том, какая за ним стоит вычислительная процедура (см. [88, с. 241-265; 99, с. 196]), отметим лишь одно выразительное обстоятельство. Данное пятизначное число появляется, как уже было сказано, в § 9, и сумма его цифр также равна 9 (1 + 1 + 5 + 2 = 9). Более того, в § 9 имеется всего семь более чем однозначных чисел, включая сюда и 11 520. Пять из них (11 520, 216, 144, 360, 18), безусловно, обладают указанным свойством, а остальные два, по-видимому, тоже им обладают. Эти два - 50 и 49 - рассматриваются как единый комплекс (два модуса единой сущности) и дают в сумме 18, т. е. 9 + 9 (поскольку это все-таки два модуса). Огромная значимость числа 9 для китайской культуры не требует доказательств, достаточно вспомнить название таблицы умножения - "девятью девять" (цзю цзю). Счет (числа) "девятью девять", согласно "Гуань-цзы", соответствует высшей мироописательной категории - Дао [65, с. 414]. Текстологические приложения девятки детально показал В. С. Спирин в фундаментальной монографии "Построение древнекитайских текстов" [49].

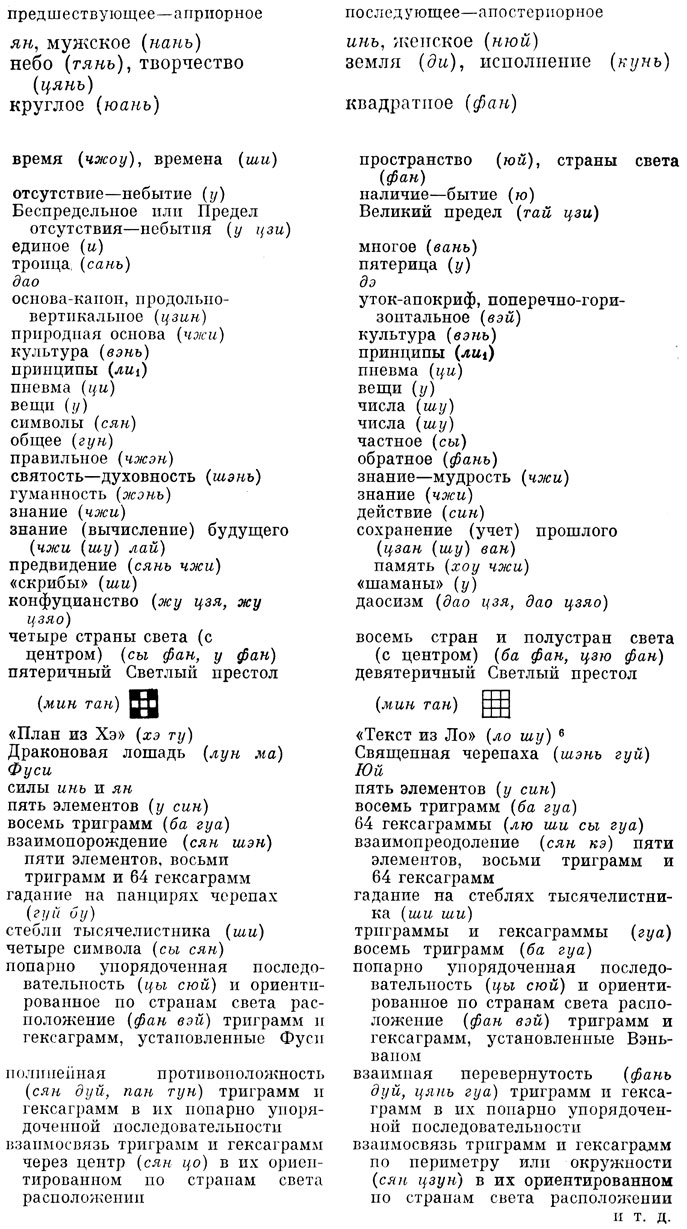

Как уже было указано, нумерологические построения обладают двумя ипостасями - "арифметической" и "геометрической"*. Первой соответствуют числа (шу), второй - символы (сян). Китайский эквивалент термина "нумерология" - сян шу чжи сюэ (учение о символах и числах), отчетливо фиксирует двуединую природу этого явления. Обычно китайские мыслители вполне натуралистично рассматривали символы и числа как производные по отношению к пневме (ци) и вещам (у) (см., например, "Цзо чжуань", Си, 15 г., 11 мес; [77, цз. 49, л. 5а; 100, т. 2, с. 484]). При этом символы, как правило, считались первичными, а числа - вторичными (хотя неоконфуцианец Шао Юн (1011-1077) перевертывал их соотношение), благодаря чему данная пара соотносилась с универсальным двоичным рядом, включающим в себя предшествующее - априорное (сянь тянь) и последующее - апостериорное (хоу тянь). Некоторые наиболее важные в разбираемом аспекте элементы этого двоичного ряда собраны нами воедино и представлены ниже**:

* (Определение их соотношения составляет научную проблему. Что касается китайской математики, то она, согласно Дж. Нидэму, была в гораздо большей степени алгебраичной, чем геометричной [100, т. 3, с. 112-146]. Именно алгеброй считает древнекитайскую "числовую системологию" А. М. Карапетьянц [13, с. 67].)

** (Будучи выражением методологически-регулятивного принципа, данный двоичный ряд носит функциональный характер. Иными словами, он принципиально открыт и позиции в нем относительны, одни и те же элементы в различных сочетаниях могут располагаться то в левом, то в правом столбце. Кроме того, отдельные философы на свой лад меняли порядок элементов.)

(Интересно, что в "Лунь юе" упоминается только хэ ту (IX, 9; ср. [8, т. 1, с. 157, § 8]), а в "Чжуан-цзы" - только ло шу [78, с. 88; 38, с. 203]. Возможно, это - еще одно свидетельство распространения упомянутого двоичного деления на оппозицию: конфуцианство - даосизм. Нумерологически значимым выглядит само место появления информации о хэ ту в тексте "Лунь юя" (гл. 9, § 9). )

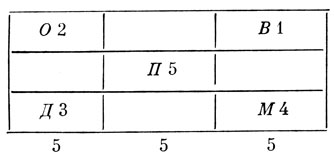

В конкретных построениях "арифметика" (числа) и "геометрия" (символы) обычно переплетаются и сливаются воедино. Выразительным и простым примером такого рода является взаиморасположение пяти элементов в знаменитом "Изъяснении Плана Великого предела" ("Тай цзи ту шо") основоположника неоконфуцианства Чжоу Дуньи (1017-1073). Оно отличается от расположения пяти элементов по схемам хэ ту и ло шу (см. [21, с. 81]), восходя к "Чжоу и цань (или сань.-А. К.) тун ци" Вэй Бояна (II в.) и представляя собой реализацию текстологемы сань у (утроение и упятерение). Числовые значения элементов (В - вода, О - огонь, Д - дерево, М - металл, П - почва) в этой троично-пятеричной структуре во всех трех столбцах (сверху вниз) дают суммы, равные пяти:

Описанные структуры в древнекитайской культуре играли роль "синтаксиса" нумерологической методологии. Во времена династии Сун (X-XIII вв.) произошел качественный сдвиг - аналитический инструментарий, ранее использовавшийся по большей части "автоматически", теперь сам стал предметом развернутого анализа. Сунские философы активно занялись выявлением, истолкованием и развитием многих нумерологических схем, имплицитно присутствовавших уже в классических до-циньских сочинениях. Ранее недостаточно отрефлектированная совокупность определенных методов постижения и изложения материала получила в это время развернутое теоретическое осмысление в рамках нумерологической методологии. Видимо, не случайно этот методологический прогресс хронологически совпал с качественным сдвигом в китайской науке, выразившимся, в частности, в том, что, с одной стороны, естественнонаучные исследования становились в большей степени достоянием частных лиц, а с другой стороны, такие "ортодоксальные" науки, как математика и астрономия, начали проникать в программы государственных экзаменов. В этом состоит одна из особенностей того грандиозного культурного явления, которое в Европе получило название "неоконфуцианство". Отсюда понятна и центральная роль, которую стал играть в сунском неоконфуцианстве методологически наиболее значимый текст - "Чжоу и", поставленный во главе сложившегося в то время классического конфуцианского "Тринадцатиканония" ("Ши сань цзин").

В основе стандартных нумерологических схем лежат три фундаментальных числа: 2, 3 и их сумма 5, что довольно давно было осознано китайскими идеологами. Согласно "Цзо чжуани", еще в 510 г. до н. э. скриб Мо утверждал: "От рождения вещам присуща двоичность, троичность и пятеричность" (Чжао, 32 г., 12 мес.). Один из участников процесса становления неоконфуцианства, Ван Аныни (1021-1086), развертывал эту формулу, связывая ее с категорией Дао: "Дао устанавливается в двух, усовершенствуется в трех, видоизменяется в пяти, и числа неба и земли [обретают] полноту" [80, кн. 1, с. 141]. Для элементарных счетных процедур основополагающий характер чисел 2, 3 и 5, разумеется вместе с 1, вполне очевиден. Наш повседневный опыт свидетельствует, что медных монет именно такого достоинства достаточно для проведения универсальных разменных операций. (На этих же числах - 2, 3, 5 - строилась вычислительная практика в древнем Вавилоне). В китайской культуре они посредством сложения, умножения и возведения в степень образуют все многообразие парадигмиче-ских числовых наборов, таких, как 4 страны света, 8 триграмм, 9 стран и полустран света с центром, 10 "небесных пней", 12 "земных ветвей" и т. д.

Две главные порождающие модели от единицы (Единого, Великого предела) ко всей тьме (10 000) вещей - двоичная и троичная - описаны в "Чжоу и" ("Си цы чжуань", I, 11): "Великий предел[...] рождает двоицу образов, двоица образов рождает четыре символа, четыре символа рождают восемь триграмм" - и "Дао дэ цзине" (§ 42): "Одно рождает два, два рождают три, три рождают тьму вещей". На этих моделях строятся две известные в Китае универсальные системы графических символов - 64 гексаграммы "И цзина" и 81 тетраграмма "Тай сюань цзина"*; две важнейшие общеклассификационные нумерологические фигуры - образованный парами чисел "магический крест" хэ ту и образованный тройками чисел магический квадрат ло шу, а также два главных в традиционной китайской культуре учебно-пропедевтических текста: основанное на двоичных конструкциях "Тысячесловие" ("Цянь цзы вэнь", VII в.) и основанный на троичных конструкциях "Троесловный канон" ("Сань цзы цзин", XIII в.). В неоконфуцианстве каждая из этих моделей легла в основу одного из двух центральных нумерологических учений - Шао Юна и Цай Цзюфэна (1167-1230) соответственно.

* (Не исключено, что вторая столь же древнего происхождения, как и первая, т. е. восходит к концу II - началу I тысячелетия до н. э. (см. [76, с. 163]).)

Возможно, что по превалирующей ориентации на двоичность или троичность различаются также "земное" конфуцианство и "небесный" даосизм. В "Лунь юе" сообщается, что от Конфуция "нельзя было услышать рассуждений о небесном пути" (V, 13 [8, т. 1, с. 150, § 12]), Сюнь-цзы же упрекал одного из создателей даосизма, Чжуан-цзы, в однобоком пристрастии к "небесным" проблемам [70, с. 262; 8, т. 2, с. 183]. При этом, как уже было отмечено, древнейшее изложение универсальной троичной модели содержится в даосском "Дао дэ цзине" (§ 42), а универсальной двоичной модели - в приписываемой Конфуцию "Си цы чжуани" (I, 11). Сходным образом распределены в "Чжуан-цзы" и "Лунь юе" троичный квадрат ло шу и двоичный крест хэ ту (см. примеч. 6). В так называемом неодаосизме, сложившемся в первые века нашей эры, была выработана доктрина Трех Пречистых (сань цин), которую Дж. Нидэм соотносит с христианским учением о Троице. В неоконфуцианстве же возобладал универсальный принцип "раздвоения единого" (и фэнь вэй эр). Нумерологические представления древнекитайских мыслителей воплощались и в архитектонике их произведений. Видимо, не случайно, что основные конфуцианские памятники древности разделены на количество глав, кратное 2, а даосские - кратное 3 (ср.: "Лунь юй" - 20, "Мэн-цзы" - 14, "Сюнь-цзы" - 20; "Дао дэ цзин" - 81, "Чжуан-цзы" - 33, "Хуайнань-цзы" - 21). Прямое соотнесение оппозиции "даосизм-конфуцианство" с оппозицией "вертикальное-горизонтальное", которая, как показано ниже, коррелятивна противопоставлению 3 и 2, содержится в "Цзинь шу" ("Книга [о династии] Цзинь", V-VII вв., "Жуань Цзи чжуань" - "Биография Жуань Цзи", Цзань): "Главы Лао[-цзы] образуют стояк, учение Конфуция - перекладину (xан1)".

Главными онтологическими эквивалентами двоицы являются силы инь и ян, троицы - небо, земля и человек, синтезирующей их пятерицы - пять элементов. Кроме того, эти числа (и производные от них) соотносятся с определенными объектами как целостные образования: четной двоице соответствует "женская" земля, нечетной троице - "мужское" небо. "Троица [отнесена к] небу, двоица - к земле",- сказано в "Чжоу и" ("Шо гуа чжуань", 1). Число 5, с одной стороны, как нечетное считается "небесным" ("Си цы чжуань", I, 9), но, с другой стороны, видимо как противоположное "небесной" единице в пятеричном разряде, может считаться и "земным" (см.: "Цзо чжуань", Чжао, 25 г, [8, т. 2, с. 12; 64, с. 33; 99, с. 198-208]).

Китайские нумерологи изображали числа в виде различных геометрических фигур, состоящих в зависимости от их четности или нечетности из черных или белых кружков - единиц. Следовательно, единице как общему элементу четных и нечетных чисел приписывалась двоякая природа, что соответствует вышеприведенным тезисам о рождении двоицы из единого и выделению 2 и 3 в качестве исходных чисел (четного и нечетного), соотносимых с землей и небом. Точно так же пифагорейцы считали единое состоящим из чета и нечета, а 2 и 3 - первым четным и первым нечетным числами (Аристотель. "Метафизика", 1, 5, 986 а 20; см. также [4, с. 31-32]). Но, с другой стороны, китайские мыслители относили единицу к ряду "небесных" (нечетных) чисел: 1, 3, 5, 7, 9, который противопоставлялся ряду "земных" (четных) чисел: 2, 4, 6, 8, 10.

"Небесная" (нечетная) и "земная" (четная) характеристики чисел обусловливали соотнесение образуемых ими геометрических фигур и пространственно-числовых схем с продольно-вертикальным (цзин, цзун1) и поперечно-горизонтальным (вэй, хэн) измерениями соответственно, так как именно с этими измерениями связывались представления о небе и земле. "[Рассмотрение по продольно-вертикальной линии] основы (цзин) касается неба, [рассмотрение по поперечно-горизонтальной линии] утка (вэй) касается земли. Ненарушенные основа и уток представляют собой символ культуры (вэнь чжи сян)",- сказано в "Го юе" [64, с. 33]. Аналогичная мысль выражена и в "Цзо чжуани": "Представление Поднебесной в [продольно-поперечной системе] основа - уто`к называется культурой" (Чжао, 28 г.). Данные цитаты как нельзя лучше демонстрируют общеметодологический характер рассматриваемых пространственно-числовых схем, поскольку представляют их в качестве структурного каркаса ("символа") всей культуры. При этом следует иметь в виду, что "культура" (вэнь) может пониматься в предельно широком смысле - как естественная (природная) упорядоченность. В "Си цы чжуани" (II, 2), например, говорится о символах "культуры зверей и птиц", т. е. знаковой системе их следов, а древний термин тянь вэнь (небесная культура), (небесные письмена) до сих пор обозначает астрономические явления.

Важно подчеркнуть взаимную связь чисел с продольно-вертикальным и поперечно-горизонтальным измерениями, т. е. то, что даже без специальных указаний одно обязательно подразумевает другое. В. С. Спириным в "Построении древнекитайских текстов" доказана связь понятия цзин (основа, канон) с троичностью (кратностью 3), из чего следует, что, например, в шестеричной (2X3) схеме продольно-вертикальная сторона (цзин) должна быть троичной, а поперечно-горизонтальная (вэй) - двоичной. И действительно, прямое описание именно такой схемы содержится в "Мо-цзы", где в контексте методологических рассуждений о познании сказано: "Совокупно указывается это, чтобы было два. [Удвоенно и поперечно-горизонтально, как правое и левое] на коромысле безмена (хэн1), указывается это, утроенно и прямо (продольно-вертикально) устанавливается (сань чжи1) это" [69, с. 224-225; 8, т. 2, с. 78].

Троичность заданной здесь продольно-вертикальной оси в тех же терминах отчетливо определена в "Каноне" ("Цзин") "Мо-цзы": "Прямое (продольно-вертикальное) есть троичное" [69, с. 191]. [В "Чжоу и" ("Си цы чжуань", I, 6) прямое (продольно-вертикальное) чжи1 эксплицитно соотносится с "небесным" измерением цянь.] А о том, что с термином хэн1 (коромысло безмена), (поперечина дышла), омонимом и синонимом ранее указанного иероглифа хэн (поперечно-горизонтальное), связано двоичное противопоставление правого и левого на поперечно-горизонтальной оси, также можно судить по самому тексту "Мо-цзы" [69, с. 320, 335]*. В более общем методологическом смысле этот термин употреблен в названии знаменитого трактата Ван Чуна (I в.) "Лунь хэн1" ("Взвешивание рассуждений" или "Критический разбор пар оппозиционных, как левое и правое, рассуждений").

* (См. также [81, с. 9]. В начале гл. "Тун бянь лунь" из "Гунсунь Лун-цзы" понятие "два" раскрывается как "левое и правое" [8, т. 2, с. 61].)

В "Мо-цзы" шестеричная (2X3) схема представлена как методологический принцип (гносеологическая методологема). Но эта же самая схема фигурирует в "Лунь юе" как текстологический и психологический (возможно, мнемонический) принцип (психологическая текстологема). Этот важный факт, равно как и очевидная связь двух пассажей - из "Мо-цзы" и "Лунь юя", к сожалению, ускользнули от внимания даже выдающихся знатоков китайской классики (см., например, [87, с. 271-272]). В § 6 гл. XV "Лунь юя" Конфуций сначала высказывает максиму о том, как должно себя вести, которая состоит из двух параллельных фраз, подразделяющихся на три суждения каждая, а затем предлагает к этой шестичленной (2X3) модели относиться следующим образом: "Стоя, [мысленно] узревать ее троичность (сань) в (продольно-вертикальном направлении) перед-[зад]; находясь на повозке, [мысленно] узревать [две] ее стороны (и1) на [левом и правом концах поперечно-горизонтальной] перекладины дышла (хэн1)" (ср. [8, т. 1, с. 166-167, § 5]). В оригинальной записи, т. е. сверху вниз и справа налево, максима Конфуция как раз и представляет собой троичную по вертикали и двоичную по горизонтали модель. Конфуций же советовал держать ее перед умственным взором в разных состояниях (в покое и движении), соотнося при этом ее считывание вдоль и поперек с соответствующими пространственными ориентирами.

Еще одна - нумеролого-онтологическая - ипостась разбираемой схемы нашла свое отражение в самом начале § 1 "Шо гуа чжуани": "Троица [отнесена к] небу, двоица - к земле, и числа устанавливаются [по этим двум] сторонам (и1)". Данное высказывание допускает и более конкретную математико-нумерологическую интерпретацию, которую дал в своем каноническом комментарии к этому тексту наиболее выдающийся неоконфуцианский мыслитель - Чжу Си (1130-1200). Символом неба является круг, а окружность примерно равна утроенному (Π=3) диаметру; символом земли является квадрат, а его периметр равен учетверенной (кратной двум = 22) стороне.

Таким образом, рассмотренная схема является универсальной методологемой, соотносимой со всеми возможными сферами бытия и мышления.

Существуют аналогичные схемы, в которых и продольно-вертикальная, и поперечно-горизонтальная стороны определены числами одного рода - например, нечетными 3 и 5 в пятнадца-теричной (3X5) схеме сань у. С "земной", поперечно-горизонтальной осью в ней соотносится пятеричная сторона в силу меньшей "значимости", т. е. "общности" как приближенности к единице, числа 5 по сравнению с 3 и уже упомянутой возможности считать 5 "земным" числом*.

* (О соотношении 3 и 5 см. также [22, с. 46]. О пятеричности поперечно-горизонтального измерения в санъ у можно судить, например, по параллелизму у и хэн1 в "Чу цы" ("Цзю тань", 8).)

В "геометрическом" плане, кроме вертикальной и горизонтальной оси, с основополагающими числами - 3 и 2 - коррелируют два основных соотношения или соединительных действия - цо и цзун ("Си цы чжуань", I, 10). Первое представляет собой связь в симметричной фигуре противоположных элементов через центр (например, юг-север, восток-запад), второе - связь соседних элементов, расположенных друг за другом по периметру или окружности (например, восток - юг - запад - север). Очевидно, что в первом случае каждый элементарный соединительный акт охватывает три элемента (две крайние точки и центр), а во втором - два. В собственно геометрическом смысле цо соответствует прямая (диагональ, диаметр), а цзун - кривая или ломаная линия (периметр, окружность). Далеко не тривиальна тут связь между троичностью и прямой линией, поскольку последняя вполне могла бы трактоваться, например, как кратчайшее расстояние между двумя точками. Весьма интересно с историко-научной точки зрения, что в двух хронологически близких произведениях - "Каноне" "Мо-цзы" и "Пармениде" Платона содержатся аналогичные друг другу дефиниции прямой и окружности, в которых прямая определяется посредством именно трех точек. Дефиницию из "Канона" мы уже приводили, в "Пармениде" же сказано, что "прямое - то, центр чего не дает видеть оба края" (137 е. Пер. Н. Н. Томасова)*.

* (Дефиниции окружности в обоих текстах практически тождественны - "равноудаленное от центра". См. [98, с. 307].)

Итак, "арифметическая" и "геометрическая" ипостаси нумерологии неразделимы. Важнейшие места в классической китайской литературе, особенно философской, не могут быть адекватно поняты без учета лежащих в их подоснове пространственно-числовых схем, или нумерологических методологем, которые, в свою очередь, отражают определенные общемировоззренческие конструкции.

В золотой век китайской философии (V-III вв. до н. э.) развитие общепознавательной методологии шло в двух главных направлениях - нумерологическом, более древнем, генетически восходящем к архаическим духовным традициям и гадательной практике, и протологическом, зародившемся именно в этот период. Связанные с эристикой логико-грамматические, семантические построения, выглядящие своеобразным преддверием к постановке собственно логических проблем, были выдвинуты прежде всего в учениях моистов ("Мо-цзы", гл. 40-45), школы имен ("Гунсунь Лун-цзы", гл. 3-6), Сюнь-цзы ("Сюнь-цзы", гл.18, 22). Их наиболее существенным недостатком являлось отсутствие формализации и самой идеи формальности логических процедур. Зато формальностью и даже формализованностью отличались нумерологические построения, зафиксированные главным образом в "Чжоу и". Формальный, а потому универсальный и "автоматический" характер нумерологической методологии создавал ей большие преимущества по сравнению с протологической традицией. В итоге последняя не выдержала конкуренции и постепенно, к концу III в. до н. э., сошла с интеллектуальной сцены. В дальнейшем буддисты не раз доносили до Китая концепции индийской логики, но они не находили там теоретического отклика. (Даже в новейшее время первые работы китайских ученых по истории отечественной логики грешили смешением науки логики с логической упорядоченностью мышления, а также эристикой и грамматикой.) Нумерологическая же методология успешно развивалась. Качественный скачок в ее развитии произошел в эпоху Сун (X-XIII вв.), когда с возникновением неоконфуцианства завершилось формирование духовных основ традиционной китайской культуры.

Среди синологов популярно мнение о слабой связи китайской философии с естественными науками как ее специфическом дефекте (см., например, [95, с. 106-108; 8, т. 1, с. 15]). По-разному его опровергают Дж. Нидэм - на Западе, В. С. Спирин - в СССР. Рассмотренный материал приводит к выводу, что и естественные, и гуманитарные науки в Китае были объединены с философией общей терминологией и нумерологической методологией. Именно в синкретическом единстве, а не аналитической расчлененности философии и науки в традиционном Китае следует искать причину конечного отставания обеих от их аналогов на Западе.

Не обладавшая атрибутами научности, которые были присущи логической методологии в Европе, умозрительно-спекулятивная и вместе с тем неразрывно связанная с конкретными пространственно-числовыми и текстологическими схемами, нумерологическая методология в Китае препятствовала формированию собственно научной методологии. А это, с одной стороны, тормозило научный прогресс (непременное условие которого - осознание наукой своих методологических оснований), а с другой стороны, мешало философской мысли развиваться как в русле философии науки (что кардинально отличается от синкретического союза философии и науки), так и в русле принципиально вненаучной философии. Но именно движение по этим двум руслам специфично для современной западной философии (типичные примеры - позитивизм и экзистенциализм), и своим первоначальным импульсом оно обязано духовным сдвигам в Европе после научной революции XVI-XVII вв. Таким образом, нумерологическая методология влияла на китайскую философию не только непосредственно, но и опосредованно - через воздействие на науку, а науки - на общую ориентацию философской мысли.

Научный прогресс в Европе ознаменовался по крайней мере тремя важнейшими историческими явлениями, не произошедшими в традиционном Китае. Во-первых, это освоение формальной логики как общенаучной методологии. Попытки некоторых европейских мыслителей нового времени критиковать формальную логику с содержательных позиций были обусловлены недостаточным пониманием ее природы. Так, например, Ф. Бэкон верил в возможность получения в результате неполной индукции необходимого и достоверного общего вывода, т. е. фактически распространял на индукцию признаки дедукции; Гегель же, говоря о диалектической логике, на самом деле описывал не логику в собственном смысле слова, а особое философское учение, исходящее из признания тождества бытия и мышления. Но в данном случае существенно то, что все разновидности содержательных, или неформальных (трансцендентальных, диалектических и т. п.) логик в Европе создавались именно как варианты логики и вне зависимости от воли их создателей исторически и методологически были производны от формальной логики.

Характерно при этом, что складыванию современного комплекса научных дисциплин было положено начало именно в трудах Аристотеля, творца первой формальнологической теории. До возникновения науки логики все естественнонаучные дисциплины, кроме математики и астрономии, находились в синкретическом состоянии. Исходя из этого, можно предположить, что отсутствие логической методологии в традиционном Китае обусловило и низкий уровень дифференциации в общенаучном комплексе.